Seit der Sesshaftwerdung der Menschen im Neolithikum (Jungsteinzeit) trachtete er danach, sein Gemeinwesen in irgendeiner Form zu schützen. Was anfänglich als Zäune um Gehöfte oder auch als Dorfzaun um Siedlungen begann, sollte sich im Laufe der Menschheitsgeschichte zu ausgeklügelten Systemen von Angriffs- und Verteidigungsbefestigungen auswachsen, die häufig Gesicht und Geschichte einer Landschaft nachhaltig prägten.

Die architectura militaris ist ein Phänomen, das sich in Europa in allen Regionen findet. Küsten, Gebirgspässe, Flussläufe, fruchtbare Landschaften, umstrittene Gebiete: keine Region, die nicht über Befestigungen verfügte. Selbst die scheinbar kargen und wertlosen Wüsten waren wert genug, in ihnen Festungsanlagen zu bauen.

Auch die Pfalz musste durch ihre spezifische Geschichte wie kaum eine weitere Region in Deutschland immer wieder als „Bauplatz“ für Befestigungen herhalten.

I.Vorgeschichtliche Befestigungen

Hätte man vor 20 oder 30 Jahren nach vorrömischen Befestigungen gefragt, so hätte die Antwort wahrscheinlich auf den Maimont bei Schönau und auf den Orensberg über Albersweiler verwiesen. Heute hat sich das Bild etwas geweitet, allerdings nicht im Bezug auf den Orensberg. Eine Informationstafel wies darauf hin, dass der Berg von einer Befestigung der La-Tène-Zeit umzogen war. Allerdings haben Ausgrabungen in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass wohl schon neolithische und bronzezeitliche Funde auf dem Berg auftauchten, aber keine früheisenzeitliche. (Bild 1 und 2)

Dr. Jochen Braselmann vermutet eine spätbronzezeitliche Höhenbefestigung. Die Befestigungsanlage, die heute noch zu sehen ist, dürfte aber eher dem frühen Mittelalter und der Karolingerzeit zuzuordnen sein. Dendrochronologische Untersuchungen einer Torschwelle datieren auf die Karolingerzeit.

Auch die sogenannte Opferschale wird von J. Braselmann als glaciale Gletschermühle interpretiert, also als natürlich. Die von Karl Hamm und Lukas Grünenwald beschriebenen, in den Boden eingetieften Hütten erwiesen sich als Schutzbauten der Steinbrecher, die hier zum Bau der Festung Landau ab 1687 Steine brachen.

An der Zeitstellung des Maimonts hat sich allerdings nichts geändert, er wird weiterhin als keltisch angesprochen. Aber auch bei der dort bezeichneten Opferschale wird eine natürliche Entstehung nicht gänzlich ausgeschlossen. Ob der Maimont dem Typus des von Cäsar beschriebenen „Castellums“ zuzuordnen ist, muss offenbleiben. Allerdings hat sich der Horizont möglicher frühgeschichtlicher Befestigungsanlagen in den letzten Jahren nach hinten verschoben.

1995 wurde bei Bauarbeiten nahe Herxheim ein bandkeramisches Dorf aus der Zeit ca. 5000 v. Chr. entdeckt, das man anfänglich als mit Wall und Graben befestigt interpretierte. Die zahlreich gefundenen menschlichen Knochen wurden einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung zugesprochen. „War es ein Massaker? War es eine Schlacht?“, fragte man sich in der Archäologie. Massengrabfunde unter anderem bei Thalheim und bei Eylau hatten die These von der friedfertigen Zeit der sesshaften jungsteinzeitlichen Bauern aufgeweicht. Bewaffnete Konflikte schien es gegeben zu haben, und anfänglich ordnete man die Funde in Herxheim einem solchen zu. Allerdings wurde diese erste Hypothese bald verworfen, als festgestellt wurde, dass der vermutete Befestigungsgraben die Siedlung nicht vollständig umschloss, Lücken aufwies und wohl eher als Bestattungsgrube zu interpretieren war. Zu verschiedenen Paradigmenwechseln führten letztlich die Beobachtungen, dass die Skelette nicht im anatomischen Verband lagen, dass sie teilweise zugerichtet waren (v. a. Schädelkalotten) und dass es auch Schnittspuren gab, die auf das Ablösen von Fleisch hinwiesen. Es wurde über einen spirituellen Ort spekuliert, an dem Zweibbestattungen stattfanden. Neure Thesen gehen aber auch von rituellen Tötungen aus, bei denen auch Kannibalismus nicht auszuschließen ist. Aber als jungsteinzeitliche Befestigungsanlage wird die Anlage zur Zeit nicht mehr angesprochen.

Eine kleine archäologische Sensation war die Entdeckung einer bronzezeitlichen Höhenbefestigung auf dem Hohenberg bei Annweiler durch Dr. Jochen Braselmann und seinem Team im Jahr 2014. Eine systematische Ausgrabung durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Speyer folgte. Neben Waffen (Schwertern und Dolchen), bronzenem Schmuck (Armreife, Ringe) und Keramik wurden auch Reste der Befestigungsanlage gefunden. Es handelt sich um eine Doppelmauer, die äußere niedriger als die innere, die ca. 2 Hektar Gelände der Siedlung einschloss. Die befestigte Höhensiedlung auf dem Hohenberg wird der Zeit um 1000 v. Chr. und der Urnenfelderkultur zugesprochen. (Bild 3 und 4)

Über die Zuordnung der Befestigung auf den Orensberg zur Latène-Zeit (ca. 500 v. Chr.) wurde schon gesprochen. Sie ist genauso unbewiesen wie die zeitliche Einordnung des Abschnittswalls auf dem Kittenberg bei Frankweiler.

Der Fund keltischer Münzen, etwa auf dem Burgberg der Neukastell, kann als Beleg für eine wie auch immer gestaltete Vorgängeranlage der mittelalterlichen Burg allerdings nicht gewertet werden.

Nachweisbare Höhenbefestigungen der Kelten in der Südpfalz sind im Gegensatz zu dem Oppidum Donnersberg in der Nordpfalz in der Südpfalz nicht zu belegen.

Fast noch an die römische Okkupationszeit heran reicht die befestigte keltisch-frührömische Siedlung zwischen Westheim und Lingenfeld, eine Befestigung der keltisch-römischen Übergangszeit. Da römische Funde fehlen, geht die Wissenschaft davon aus, dass es sich um eine mit Wall und Graben befestigte Siedlung handelt. In der Pfalz ist diese Anlage die erste befestigte Siedlung dieser Art, die gefunden wurde.

II. Das römische Befestigungswesen

Mit der Ankunft der Römer kann dann von einem regelrechten Befestigungssystem gesprochen werden. Die Römer übernahmen die oppida und castallae der Kelten allerdings nicht, vielmehr zerstörten sie diese befestigten Zentren keltischer Macht und verboten eine Wiederbesiedlung. Auch die Höhenbefestigungen, wie z. B. die Heidelsburg bei Waldfischbach, wurden vorerst aufgelassen, ihre Zweitnutzung sollte aber zum Teil hunderte Jahre später kommen.

Nach der Aufgabe des Plans, nach der Varusschlacht des Jahres 9 n. Chr. Germanien zu erobern, wurde der Rhein zur Grenze des Imperium Romanum, die eine militärische Sicherung erfuhr. So entstanden ein Doppellegionslager in Mainz (für ca. 12000 Mann), ein Legionslager in Straßburg und kleinere, mit Hilfstruppen (Auxiliaren) besetzte Kastelle. Rheingönheim und Speyer finden sich in der südlichen Pfalz.

Die Kastellform war schematisiert, aus dem Marschlager der Legionen entstand die rechteckige Form.

Das Kastell in Rheingönheim erlebte nur eine kurze Nutzung von ca. 43 bis 74 n. Chr. Es handelte sich um eine Anlage im Holz-Erde-Typus, also mit einem Wall, dessen Außenseiten aus Holz und dessen Füllung aus Erde bestand. Die Innengebäude waren aus Fachwerk, mit Ziegeln eingedeckt. Es lag wohl eine ca. 1000 Mann starke Besatzung in dem Kastell. Diese Art der Befestigung kann als typisch für die frühe Kaiserzeit angesehen werden.

Auch das Kastell in Speyer entstand nach dem selben Bauprinzip; es diente 500 Mann als Unterkunft und Festung. Speyer wie Rheingönheim dienten zur Sicherung des Rheins und der an ihm verlaufenden Römerstraße von Straßburg nach Köln. Im Gegensatz zu Rheingönheim entwickelte sich um das Kastell in Speyer ein vicus, ein Lagerdorf, das später zur Stadt erblühte. Noviomagus oder Nemetum, wie es später hieß, wurde zum Hauptort der Nemeter, der civitas nemetum. Dieser germanische Stamm war nach der weitgehenden Vertreibung der Kelten unter Augustus angesiedelt worden. So lag die Wiege der Stadt Speyer in einer römischen Befestigung.

Mit den Chattenkriegen des Domitian änderte sich die Situation. Durch das Vorschieben der Grenze nach Osten wurde die Pfalz militärisches Hinterland, die nun ca. 150 Jahre des Friedens erlebte. Es entstanden die bekannten villae rusticae, die römischen Landgüter (z. B. in der Südpfalz bei Edesheim, Oberhofen, Klingenmünster, Lingenfeld und an anderen Orten) und kleinere städtische Ansiedlungen, die vicii, wie Speyer, Germersheim, Altenstadt/Elsass oder Rheinzabern, mit seinen bedeutenden Terra-Sigillata-Töpfereien.

Im Schutz der Limeskastelle gedieh römisches Leben. Festungen im Hinterland, diesseits des Stromhindernisses Rhein, wurden in diesen Jahren der „pax romana“ nicht angelegt. Die berühmte Saalburg hatte in der Pfalz kein Pendant.

Erst mit den ersten Germaneneinfällen nach 230 n. Chr. gelangte der Krieg wieder in die Pfalz. Vor allem nach 260 gestalteten sich die Angriffe der Alemannen, eines Verbandes verschiedener germanischer Stämme, so verheerend, dass selbst die größeren Ansiedlungen wie Speyer und viele Landgüter zerstört wurden. Nur mit Mühe gelang es den römischen Truppen, der Alemanneneinfälle Herr zu werden. Das rechtsrheinische Dekumatsland und die Limesgrenze aber waren nicht mehr zu halten, der Rheinstrom diente dem römischen Imperium erneut als Grenze.

Auch geschah im 3. Jahrhundert eine Befestigung der vicii; Speyer erhielt seine erste Stadtmauer. Im Pfälzer Wald entstanden eine Reihe von Höhenbefestigungen, die sich teilweise auf alten keltischen Anlagen gründeten: Die Heidelsburg bei Waldfischbach ist eine der bekanntesten und bietet heute dem Besucher noch die einzig aufrechtstehenden, nicht ausgegrabenen Reste eines römischen Bauwerks in der Pfalz. Vor allem das aus großen Quadern gefügte Eingangstor wirkt imposant.

Aber nicht nur neue Befestigungen entstanden, vielmehr versuchte man mit Strafexpeditionen ins rechtsrheinische Gebiet die Gefahr zu bannen, was wohl kurzfristige Atempausen brachte, aber nicht auf Dauer das römische Gebiet sicherte.

Verheerend traf die Provinzen links des Rheins der Germaneneinfall von 353 n. Chr., bei dem sich die Alemannen und Franken sogar einige Zeit auf römischem Gebiet behaupten konnten. Nur unter Aufbietung aller Kräfte gelang es, die Lage noch einmal zu meistern, wenngleich sich die römische Pfalz von diesem Einschnitt nicht mehr vollständig erholen sollten.

Aus dieser Zeit stammen verschiedene Hortfunde. Das sind Kunst- und Gebrauchsgegenstände, die bei einer Flucht nicht mitgenommen werden können und vergraben werden, in der Hoffnung, sie nach Ende der Kämpfe oder der Besetzung wieder bergen zu können.

In unserem Raum sind zwei Hortfunde von Bedeutung: vom Trifels und von der Guttenburg. (Bild 5 und 6) Der Hortfund auf den Schlossäckern unterhalb des Trifels ist schon lange bekannt. Er wird in die Mitte des 4. Jahrhunderts datiert und wird mit dem Alemanneneinfall während der Magnentius-Unruhen in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Jahren (2010/2012) fand Frank Wittkowski einen Hortfund und einen Münzschatz mit 250 Bronzemünzen unterhalb der Guttenburg bei Oberotterbach. Eine römische Besiedlung des Guttenbergplateaus wurde schon länger gemutmaßt, wenngleich nur wenige Münzen als Beweis angeführt werden konnten. Auch der Querenberg, der gegenüber der Guttenburg liegt, wurde schon im 19. Jahrhundert als römischer befestigter Wachtturm angesprochen. Allerdings wurde er auch als hochmittelalterliches Vorwerk der Guttenburg interpretiert. Nun aber, nach der Entdeckung des Hortfundes, musste dies neu beleuchtet werden. Denn die Menge der Münzen und Zahl der Werkzeuge und weitere Metallteile ließen auf eine permanente Besiedlung schließen. Ob diese aber mit einer befestigten Siedlung in Verbindung stand und/oder auf dem Plateau der Guttenburg oder auf dem Querenberg ein Wachtturm oder eine andere Form der Befestigung stand, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Auch ein Höhenheiligtum um eine Quelle, die Schlossbergquelle, wird gemutmaßt.

Genauso wenig lässt sich eine vermutete Siedlung auf dem Sonnenberg über Annweiler genauer bestimmen. Auch hier wird eine Siedlung in der Höhe der heutigen Schlossäcker vermutet, mit einem Turm oder gar einer Befestigung auf dem Felsen selbst, der heute die Burg trägt. Auch hier gilt: Besiedlung ja, Befestigung nicht nachweisbar!

Es muss vor allem als Verdienst des Kaisers Valentinian I. gelten, den Germanen durch Feldzüge und durch die Anlage eines Befestigungssystems zumindest vorübergehend Einhalt geboten zu haben. Die Städte (Worms, Speyer, Rheinzabern) erhielten Verstärkungen ihrer Befestigungsanlagen, Kastelle am Rheinstrom (Altrip) und im Hinterland (Alzey) sicherten zusammen mit kleineren Stützpunkten im Hinterland (Burgi) und Höhenbefestigungen im Pfälzer Wald (Heidelsburg) die Bewohner. Ob das Hambacher Schloss, Neukastell, der Berwartstein oder die Lemberg schon römische Befestigungen trugen, wird in einigen Publikationen gemutmaßt, belegen lässt sich dies aber nicht. Der genaue Umfang und die Lage der stützpunktartigen, an befestigte Punkte angelegten Verteidigung des Pfälzerwaldes lässt sich nicht exakt beschreiben. Münz- oder Keramikfunde allein sind ein Hinweis, aber kein Beleg. Die zusammenhängende Befestigung, wie sie noch der Limes darstellte, war einem System von stützpunktartigen Verteidigungspositionen gewichen.

Die nasse Grenze lag am Rhein. Ob man diesen als „nassen Limes“ bezeichnen sollte, wie in der Forschung geschehen und auch auf die Donau bezogen wird, hat für die Spätzeit der römischen Herrschaft sicherlich eine Begründung.

Denn an ihm lagen auch die größeren Kastelle. Die Kastelle, Alzey zum Beispiel, waren aus Steinen erbaut, ihre Mauern trugen Zinnen, teilweise sprangen Flankierungstürme aus den Mauerfluchten hervor. Die Mannschaftsunterkünfte schlossen sich kasemattenartig an die Innenseiten der Mauer an, so dass diese Räume immer im toten Winkel für feindliche Geschosse lagen. Waren die Kastelle noch für größere Truppeneinheiten errichtet, so baute man die Burgi als kleine Stützpunkte im Hinterland, in aller Regel in der Nähe von größeren Ansiedlungen oder in Gegenden mit einer hohen Villendichte.

Der Burgus vor allem nahm nicht nur vom Namen her (Burgus beinhaltet den Begriff Burg) die späteren frühmittelalterlichen Burgen vorweg. Diese Kleinfestungen sahen aus der Ferne aus wie ein mächtiger, einzeln aufragender Turm. Allerdings handelte es sich um eine Außenmauer von einer Stärke von ca. 1,5 Metern, an deren Innenseiten Gebäude anlehnten. Ein Lichthof im Inneren blieb ausgespart. Gräben, eventuell auch Vorbefestigungen, dienten als Annäherungshindernisse. In der Südpfalz sind keine Burgi nachgewiesen. Der nächste Burgus, der bislang bekannt ist, stand in Neustadt-Ungestein.

So finden wir gegen Ende der Römerzeit in der Pfalz vier Typen von Befestigungen: befestigte Städte, Kastelle, Burgi und einige wenige Höhenbefestigungen, die die großen Germaneneinfälle in der Mitte des 4. Jahrhunderts überlebt hatten.

Auch dieses Befestigungssystem konnte den Niedergang der römischen Macht am Rhein nicht aufhalten. Das Ansiedeln von Germanenstämmen als Bundgenossen (föderati), wie der Burgunder, änderte daran nichts. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts übernahmen die Alemannen das ehemals römische Gebiet, ein halbes Jahrhundert später begannen mit fränkischer Landnahme und Landausbau neue Zeiten für die Pfalz.

Als einziges Denkmal der römischen Präsenz in der Pfalz, das noch in Resten erhalten ist, kann die Heidelburg bei Waldfischbach gelten. Von der spätantiken Höhenbefestigung haben sich noch Teile des Torbaus erhalten. (Bild 7)

III. Mittelalterliche Wehrbauten

Übernahmen die neuen Herren auch teilweise römische Errungenschaften, so brach, zumindest auf dem flachen Land, die römische Tradition teilweise ab. Natürlich „knipste nicht der letzte Römer das Licht aus“, vieles blieb: Die Städte Worms und Speyer waren weiter bewohnt, wenn sich auch die besiedelte Fläche stark verkleinert hatte; die Begräbnisfelder wurden weiterbelegt, auch bei einigen Gutshöfen ließen sich die neuen fränkischen Herren archäologisch nachweisen; das Latein sollte sich schon bald als verbindende Sprache etablieren, die neuen fränkischen Gaugrenzen richteten sich nach den römischen Bistumsgrenzen, die ihren Ursprung wiederum in den Civitates, den römischen Verwaltungsbezirken, hatten. Handels- und Heerwege lagen bis in das späte Mittelalter häufig auf Trassen alter Römerstraßen. Und technisches Know-how wurde übernommen. Aber vor allem bei der Architektur, zumal bei der Wehrarchitektur, gab es kaum Anknüpfungspunkte nach dem Ende des römischen Reiches. Für fast 400 Jahre sind keine Befestigungen nachweisbar, die über die Hof- und Dorfbefestigungen aus Holz hinausgingen, wie man sie schon in der Jungsteinzeit kannte. Die Städte wie Speyer und Worms waren geschrumpft, die römische Stadtbefestigung war zu groß geworden und wurde nur zum Teil in die neuen Stadtmauern integriert.

Erst in spätkarolingischer und frühottonischer Zeit setzt der Wehrbau bei uns wieder ein. Zum Teil griff man, wie bei dem Orensfels, im 9. und 10. Jahrhundert, möglicherweise auf die alten Höhenbefestigung aus vorrömischer Zeit zurück, wenn dies für den Ringwall auf dem Orensberg nicht mit letzter Sicherheit zu klären ist. Nach den Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte ist eine Vorgängerbefestigung eher unwahrscheinlich geworden.

Allerdings entstanden, wohl im Auftrag der Gaugrafen, sogenannte Fliehburgen: Die Heidenlöcher bei Deidesheim und der Heidenschuh bei Klingenmünster sind die bekanntesten.

In unwegsamen Waldgelände entstanden große Abschnittsbefestigungen, die wie der Heidenschuh nur von einer Seite angreifbar waren. Das verwendete Material war Stein, allerdings in recht grober Bearbeitung und zumeist ohne Kalkmörtel, bestenfalls mit Lehmmörtel gefügt. Der Heidenschuh, er sei hier näher beschrieben, riegelt mit zwei Abschnittsgräben und -wällen eine Zunge des Treutelsberges bei Klingenmünster gegen den Rest des Berges ab. Der Wall war aus Erde, an der Frontseite war er mit Steinverblendung versehen, die aus rohen oder nur wenig bearbeiteten Quadern bestand. Eine Hinterböschung aus Erde gab dem System Stabilität. Holzeinlagen wie bei der keltischen Schlitzbalkenmauer oder dem murus gallicus gab es bei diesen Mauern nicht. Ihre Bautechnik war einfach, so dass diese Befestigungsanlagen auch ohne große handwerkliche Fähigkeiten angelegt werden können. (Bild 8 und 9)

Die beiderseitigen talseitigen Steilhänge machen eine umfassende Befestigung dieser Seiten nicht notwendig. Das Areal dieser Anlage war so groß, dass eine größere Zahl an Menschen mit ihrem Hausrat und ihrem Vieh für längere Zeit darin Zuflucht suchen konnten. Allerdings sollte die Befestigung nicht für ein dauerhaftes Bewohnen dienen, denn Hütten oder gar Häuser konnten in ihr, ganz im Gegensatz zu den Heidenlöchern bei Bad Dürkheim, nicht festgestellt werden. Die Gegner, die man in diesen Anlagen bekämpfen wollte, waren die Normannen und die Ungarn. Vor allem die schnellen Reiterverbände letzterer stellten im 9. und 10. Jahrhundert eine ernstzunehmende Gefahr in Südwestdeutschland dar. Die Fliehburgen, ohne militärtechnische Finessen angelegt, konnten diesen Truppen, die kaum für einen Belagerungskampf gerüstet waren, durchaus Paroli bieten, wenn eine solche Bewährungsprobe für die südpfälzischen Anlagen auch nicht überliefert ist.

Eines bleibt aber festzuhalten: Die Symbiose von Wohn- und Wehrbau waren die frühen Burganlagen noch nicht eingegangen, diese sollte ein Charakteristikum für die spätere Adelsburg werden. Allerdings können die Heidenlöcher bei Deidesheim schon in eine Übergangszeit verortet werden, denn sie verfügten in ihrem Inneren schon über Grubenhäuser, die auch ein längeres Bewohnen möglich machten.

Vor allem die Ringwallanlage Schlössel I über Klingenmünster, die den Heidenschuh als Flieburg ablöste, in die man aber zu Beginn des 11. Jahrhunderts die salische Turmburg Schlössel II setzte, bietet noch beide Funktionen: die ältere als Fliehburg und die neuere als Adelssitz. Auch das Auffinden von Skeletten beiderlei Geschlechts lässt auf eine Grablege und damit auch auf einen Dynastensitz schließen.

Die Adelsburg als Typus losgelöst von der Fliehburg entwickelte sich im 10. und 11. Jahrhundert. Sie manifestierte sich 1. durch eine räumliche Trennung von Herrschenden und Beherrschten, 2. durch die stärkere wehrtechnische Ausgestaltung und 3. durch die Verbindung von Wehr- und Wohnbau, wie sie bei der Fliehburg noch nicht vorhanden war.

Das Recht, Burgen zu bauen oder bauen zu lassen, war ein königliches Regal (Privileg). So entstanden die ersten Burgen im königlichen Auftrag oder zumindest mit königlicher Genehmigung.

Der Schwabenspiegel, ein früher auch für den süddeutschen Raum gültiger Rechtskodex, legte auch genau fest, was eine Burg war:

- Gräben von einer Tiefe, dass es nicht mehr möglich ist, Erde ohne einen Schemel herauszuschaufeln.

- Gebäude mit einer Höhe von mehr als drei Geschossen oder mit Zinnen und Brustwehr.

- Mauern oder Palisaden von einer Höhe, dass ein Reiter nicht mehr darauf greifen kann, oder wenn sie Zinnen, Brustwehren und Handwehren haben.

Erster Typus der Adelsburg war die Turmburg. Ein großer Turm verband Wohn- und Wehrcharakter, Verteidgungseinrichtung wie Wohn- und Wirtschaftsräume waren in dem Turm zusammengefaßt. Typisches Bespiel für diese Art der Burg ist das Schlössel bei Klingenmünster. Diese schon früh zerstörte und nicht wieder aufgebaute Burg wurde in den letzten drei Jahrzehnten systematisch ausgegraben. Wenn man heute an Burgen denkt, so hat man die Höhenburgen, deren Reste heute noch an vielen Stellen als oft imposante Ruinen zu sehen sind, vor Augen. Vor allem am Haardtrand und im Pfälzerwald finden sich noch viele Ruinen von Burgen dieses Typus. Wie der Name schon sagt, ragen sie auf Bergen, oft als Gipfelburg, aber auch in Spornlage. Die bekannten Burgen, die auch touristisch erschlossen sind, wie die Burgendreifaltigkeit bei Annweiler (Trifels, Anebos, Scharfenberg), Madenburg, Landeck, Guttenburg, Rietburg, Kestenburg, Gräfenstein, Fleckenstein, Hohenburg und Wegelnburg gehören zu diesem Typus.

Oft handelte es sich auch um sogenannte Felsenburgen, bei denen der Burgfels nicht nur die Burganlage trug, sondern Räume, Treppen, Aufgänge, Brunnen, Wohn- und Lagerräume in den anstehenden Bundsandstein geschlagen waren. Der Drachenfels und die Dahner Burgengruppe (Altdahn, Grafendahn, Tanstein) sollen hier als herausragende Vertreter genannt werden. Und natürlich der Fleckenstein im nahen Elsaß. (Bild 10)

Weitgehend in Vergessenheit hingegen sind die Niederungsburgen, die in der Rheinebene lagen, nicht selten in Städten und Dörfern. Sie bestanden oft nur aus einem steinernen Haus oder Turm mit Ringmauern und hatten oft einen Wassergraben als Annäherungshindernis. Da sie nach dem Ende ihrer Nutzungszeit oft als einfach zu erreichende Steinbrüche für die Bewohner des Umlandes dienten, gibt es von diesem Typ nur wenige Reste. Oft ist ihre Existenz nur aus Schriftquellen bekannt. So gab es Niederungsburgen in Städten wie Landau oder Bergzabern, aber auch in Dörfern wie Ingenheim, Böchingen, Rohrbach, Essingen und Kirrweiler. Die Wasserburg in Pleisweiler bei Bad Bergzabern kann hier als Beispiel genannt werden, aber auch die Burg der Ritter Holzapfel von Herxheim im elsässischen Weißenburg oder der Turm der Burg in Friedelsheim, von denen heute noch Reste erhalten sind. (Bild 11)

Die solchermaßen beschriebenen Anlagen – egal ob Höhen- oder Niederungsburg – hatten nicht nur Wohn- und Wehrcharakter, sie wurden Machtzentren, Verwaltungssitze, Zollstellen, Geleitburgen und vieles mehr.

Das Mittelalter ist gekennzeichnet durch Burgenpolitik; angelehnt an diese Befestigungen wurden Gebiete erschlossen, Ländereien erobert und verwaltet, Straßen und Flüsse überwacht. Und als Lehen, vergeben häufig an die eigenen Lehensleute, waren sie ein wichtiges Bindeglied in dem auf personale Beziehungen aufgebauten Staat der Salier und Staufer. Die Ritter, aus der Amtsfunktion der Ministerialen stammend, waren durch bestimmte Eide (Lehenseid) und durch Benefizien (Land- oder Burgübergaben als Lehen) an den Lehensgeber gebunden, der oftmals auch das Recht hatte, das Recht zum Burgenbau zu delegieren. Bau und Zerstörungen von Burgen bilden Kernpunkte mittelalterlicher Machtpolitik. Im Hochmittelalter wurden die Burgen häufig von einer Familie bewohnt und genutzt, die sich auch nach ihr benannte. So blieben die Namen der Familien nur noch im Burgnamen erhalten: wie die Scharfenecker, die Scharfenberger, die Herren von Madenburg oder Neukastell, Guttenburg, Hohenburg oder Wegelnburg. Als Kriegs- und Amtsleute ihrer Lehensherren bildeten sie die staatstragende Schicht innerhalb der Territorien. Dies gilt auch für die Zentralmacht, in deren Auftrag Reichsburgen errichtet wurden, wie der Trifels, die Landeck, die Falkenburg, die Scharfenberg.

Vor allem als im Hochmittelalter das königliche Burgenbaurecht aufgeweicht wurde und immer mehr auf die Adligen überging, bildeten sich regelrechte Burgenkomplexe, die teils in der Hand des Reiches, teils in der Hand des Adels waren, was die stärker werdende Macht des Adels zeigte.

Vor allem unter den Staufern entstanden um den Trifels bei Annweiler und um den Reichswaldkomplex bei Lautern, dem späteren Kaiserslautern, regelrechte Burgenlandschaften mit einer hohen Dichte von Burgen. (Bild 12)

Waren in der Stauferzeit noch viele Burgen Reichsburgen, auf denen Reichsbeamte, sogenannte Ministeriale angesessen waren, so gelangte der weitaus größte Teil nach dem Niedergang der Zentralgewalt in die Hände verschiedener Adelsfamilien. Aus dem öffentlichen Bauwerk wurde eine private Immobilie des Adels. Versuchten auch einige Könige, vor allem Rudolf von Habsburg, durch die Revindikationspolitik dem Reich entfremdete Burgen wieder zurückzuerlangen, so war die generelle Entwicklung doch nicht mehr aufzuhalten. Es bildeten sich auch Doppelministerialitäten heraus, d. h. ein Burgherr diente verschiedenen Herren.

Die ersten Burgen, die in der Pfalz festzustellen sind, entstanden unter den Salierkaisern. Guttenburg, Madenburg, Trifels, Neukastel, das Schlössel und das Hambacher Schloss sind Anlagen, die bis in das 11. Jahrhundert zurückreichten, späterhin aber dann so verändert wurden, dass salische Teile kaum noch zu erkennen sind.

Einzig das Schlössel bei Klingenmünster hat sein Aussehen weitgehendst bewahrt. Bedingt durch die frühe Zerstörung im Jahre 1168 erhielten sich bei dieser kleinen Burganlage die Merkmale einer salischen Turmburg wie bei keiner zweiten in der Pfalz. Zentrum einer solchen Anlage bildete ein Wohnturm von teilweise beträchtlicher Höhe, in dem sich Wohn-, Speicher-, aber auch Repräsentationsräume befanden. Der Turm des Schlössels hatte eine Höhe von über 20 Meter. Wegen der zentralen Rolle des Turms einer solchen Burg nennt man sie Turmburg. Frühe Turmburgen verfügten bestenfalls über eine Palisade, später konnte diese in eine steinerne Ringmauer umgewandelt werden. Bei dem Schlössel sind heute noch Ringmauer mit Kammertor, Wirtschaftsgebäude und der Stumpf des zentralen Wohnturms zu sehen. In den letzten Jahren wurden auch Burgteile ausgegraben, die außerhalb des inneren Bereiches lagen. (Bild 13)

Die Blütezeit des Burgenbaus der Pfalz lag in der Zeit der Stauferkaiser. (Bild 14) Die 100 Jahre von ca. 1150 bis 1250 waren geprägt von der Reichsburgenpolitik dieses Geschlechts, dem Ausbau einer zentralen Verwaltung durch Beamte, die Ministerialen, die häufig Burgbesitzer waren, und der Durchbildung eines neuen Burgtypus: der Stauferburg. Thomas Biller nennt als Teile der Adelsburg die Komponenten: Tor, Mauer, Haus und Turm. Damit sind die wichtigsten Elemente einer Burg definiert: Der Turm hatte seit der Salierzeit eine grundlegende Funktionsänderung erfahren. Diente er in der Salierzeit noch als Wohnturm, so reduzierte sich unter den Staufern seine Funktion auf die einer Warte, einer Wehrplattform auch für Steinschleudern und einer letzten Rückzugsposition für die Verteidiger. So standen die Türme, die man Bergfried nannte, immer frei innerhalb des Burgareals und waren in aller Regel nur über einen hochgelegenen Eingang zu erreichen. Die häufigste Form war der quadratische Turm, wenn aber auch fünf- oder siebeneckige Formen in der Pfalz bekannt sind. Eine Ausnahme bildet der runde Bergfried der Burg „Steinen Schloß“ bei Thaleischweiler. Er gilt als staufische Zutat der schon in die Salierzeit zu datierenden Burg. Als Wohnung diente dem Burgherren und seiner Familie das Ritterhaus. Dieser Begriff ist neuzeitlich, auch Palas taucht in der zeitgenössischen Literatur nur selten auf. Zumeist ist dieser Bereich einfach als „hus“ (Haus) bezeichnet, das mehr Raum und höheren Wohnkomfort bot als der vormalige Wohnturm. Obwohl das Wort Palast natürlich auch in Palas steckt, darf man diese Ritterhäuser nicht mit luxurösen Palästen der Neuzeit vergleichen: Schlechte Heizung, zugige Fenster, die Modrigkeit dicker Mauern und die Enge boten mitunter nicht gerade ideale Wohnbedingungen. Alle diese Eindrücke fasste Ulrich von Hutten gegen Ende des Mittelalters in einem Brief wie folgt zusammen:

„Steht eine Burg auf einem Berg oder in der Ebene, auf jeden Fall ist sie nicht für die Behaglichkeit, sondern zur Wehr erbaut, mit Gräben und Wall umgeben, innen von bedrückender Enge, zusammengepfercht mit Vieh- und Pferdeställen, dunkle Kammern sind vollgestopft mit schweren Büchsen, Pech, Schwefel und allem übrigen Waffen- und Kriegsgerät. Überall stinkt das Schießpulver, und der Duft der Hunde und ihres Unrats ist auch nicht lieblicher, wie ich meine… Und welch ein Lärm. Da blöken die Schafe, brüllt das Rind, bellen die Hunde, auf dem Felde schreien die Arbeiter, die Wagen und Karren knarren und man hört die Wölfe heulen. Jeden Tag kümmert man sich um den folgenden, immer in Unruhe … Ist es dann ein schlechtes Jahr, dann herrscht furchtbare Not, furchtbare Armut. Da gibt es dann nichts, was einen nicht zu jeder Stunde aufregt und ängstigt.“

Diese lebhafte Schilderung fällt in die Endzeit der Burgen, aber auch zur Zeit ihrer Blüte 300 Jahre zuvor dürfte das Bild des Lebens auf einer Burg sicherlich nicht viel anders gezeichnet werden. Denn die Burg war außer Wohn- und Wehrbau auch teilweise noch Wirtschaftsbetrieb und Lagerstätte für die Abgaben der Hörigen. So gab es außer dem Turm und dem Haus auch noch weitere Gebäude: Stallungen, Lagerräume, Werkstätten. Die Wasserversorgung suchte man durch Brunnen und/oder durch Zisternen zu sichern, als sanitäre Einrichtung diente der außen an den Gebäuden hängende Aborterker, zur Beheizung der offene Kamin, als Licht die Öllampe oder der Kienspan.

Man möge versuchen, sich diese Zustände zu vergegenwärtigen, wenn man von Rittertum, Minnesang und guter alter Zeit träumt.

Nach außen schloss sich das Gemeinwesen Burg mit einer Mauer ab. In Feindrichtung besonders stark angelegt, nannte man diesen Teil „Hohen Mantel“ oder „Schildmauer“. Die Mauer bestand aus einer feindseitigen Verblendung oft aus Buckelquadern, einem Mauerwerk, das typisch für die Stauferburg werden sollte und das bei einigen Burgen (Ramburg, Trifels, Landeck, Gräfenstein u. a.) auch heute noch in Vollendung zu sehen ist.

Zumeist schloss sich die Burg durch mehrfache Toranlagen mit Zugbrücken und Fallgattern von der Außenwelt ab. (Bild 15)

Dies sind die Grundelemente jeder Burg, wie wir sie in der Pfalz bei vielen Ruinen auch heute noch finden. Die meisten Burgen in der Südpfalz sind staufische Gründungen und vor allem die Burgengruppe um den Trifels hatte reichspolitische Bedeutung. Nicht von ungefähr diente der Trifels als Reichsgefängnis und als sicherer Aufbewahrungsort für die Insignien des Reiches.

Wer heute die Ruinen von Burgen besucht, findet noch häufig Reste des Turms, des Palas, der Ringmauern, der Toranlagen – von Lagerräumen und Stallungen aber kaum etwas. Nur die steinernen Teile der Burgen haben sich erhalten. Da aber nur die Verteidigungsanlagen aus Stein, die allermeisten Gebäude der Burg aber aus Fachwerk waren, kann durch die heutige Ausgedehntheit der Areale möglicherweise ein falscher Eindruck entstehen. Der gesamte Innenraum einer Burg war mit Fachwerkgebäuden bestanden und zumeist recht eng.

„Anlage und Ausbau einer Burg stehen notwendig immer in engem Zusammenhang mit der Frage, wie und mit welchen Mitteln eine solche seinerzeits angegriffen und verteidigt zu werden pflegte; um ersteres beurteilen zu können, muss man sich diese Frage beantworten müssen.“

Der Angriff auf eine Burg konnte – dies gestaltete sich als die für den Angreifer geschickteste Lösung – durch Überrumplung und durch Verrat geschehen. Für den Berwartstein und für die Falkenburg sind in der Pfalz solche Ereignisse bekannt.

Gelang dies nicht, so musste der Angriff mit Fernwaffen (Schleudern, Antwerk und Triböcken), Rammen, Sturmleitern oder dem berühmten Belagerungsturm (Bergfried oder Ebenhoch genannt) erfolgen. Auch das Unterminieren der Mauern und Abbrennen der Holzverschalung, um die Mine zum Einsturz zu bringen, war bekannt. Die Verteidiger wehrten sich ihrer Haut ebenfalls mit Steinschleudern. Im Nahbereich kam außer Pfeilen und Armbrustbolzen so ziemlich alles zum Einsatz, was zum Werfen oder Schütten taugte: Steine, heißes Wasser, siedendes Pech und vieles mehr.

Wenn es dem Angreifer möglich war, so versuchte er die Burg auch auszuhungern oder sie durch den Durst zur Aufgabe zu zwingen, indem er die Zufuhr von Nahrungsmitteln und Wasser verhinderte. Vor allem bei kleinen Anlagen, die über keine Brunnenwasserversorgung verfügten, konnte dies durchaus auch zum Erfolg führen.

Bis zum Erfinden wirksamer Feuerwaffen bestand keine direkte Notwendigkeit, die Grundgestalt der Burg wesentlich zu verändern. Denn die wirklich revolutionäre Erfindung der mittelalterlichen Waffentechnik, die Armbrust, konnte trotz höherer Durchschlagskraft und Reichweite gegen gut verschanzte Verteidiger einer Burg nur wenig bewirken. Trotzdem zeitigte der Einsatz der Armbrust vor allem gegen Reiterei eine solche Wirkung, dass sie im Laterankonzil von 1139 für den Einsatz gegen Christenmenschen verboten wurde. Gegen Heiden sollte sie selbstredend zum Einsatz kommen. Allerdings hielt sich niemand an dieses Verbot, und die Armbrust blieb noch bis zum 16. Jahrhundert, also lange nach Einführung von Handfeuerwaffen, im Einsatz.

Es waren die Kreuzzüge, die dann zu neuen Erkenntnissen über den Burgenbau, abgeschaut in Palästina, führten – genannt werden sollen die Kastellburgen mit ihren Flankierungstürmen (z. B. Neuleiningen) und der Einbau von Zwingern.

Im 13. und 14. Jahrhundert legte man hierfür vor viele Burgen eine zweite Ringmauer, die niederer war als die innere, damit sie überschossen werden konnte. Weiterhin verstärkten die Erbauer die Zwingermauern mit Flankierungstürmen, die als Rechteck- oder Schalentürme aus der Mauer aussprangen und deren Scharten ein flankierendes Bestreichen der Mauer ermöglichten. Sie lagen in Pfeilschussweite (ca. 30 Meter) auseinander.

Somit lag vor den älteren Teilen der Burg ein neuerer Teil, der aber von den älteren Teilen aus überschossen werden konnte und eine zweite Feuerebene ergab.

Schöne Beispiele für einen spätmittelalterlichen Zwinger findet man bei der Burg Landeck über Klingenmünster, bei der Gräfenstein bei Merzalben, aber auch bei der Neuscharfeneck über Dernbach.

Erst der Einsatz von effektiven Feuerwaffen verlangte vollkommen neue Konzepte bei dem Bau von Burgen – und selbstredend bei dem Ausbau der bestehenden. Der erste Einsatz einer „Kanone“ wurde bei der Beschießung der Meersburg im Jahre 1334 erwähnt. „Die ältesten Geschütze hatten nur ein recht kleines Kaliber. So besaßen ihre Geschosse meist nur Apfelgröße und bestanden aus Blei, Stein, oder auch aus Schmiedeeisen.“ Allerdings waren diese Geschütze noch nicht Hauptwaffen und wohl ob ihres Getöses und Rauches mehr von psychologischer denn von effektiver Wirkung. Die Gleichzeitigkeit der alten Schleuderwaffen und der neuen Feuergeschütze ist noch bis in das 15. Jahrhundert nachweisbar.

Vor allem wurden die neuen Waffen im Direktbeschuss zum Breschieren eingesetzt, wie zum Beispiel bei der Beschießung von Tannenberg im 15. Jahrhundert: „… einen schoss, das der stein in dem thurme blieb stecken, der ander, daz ein gros loch in den thurm geht.“ Das Zitat zeigt auch deutlich, was verschossen wurde – vornehmlich Steine.

Der Mangel der frühen Steinbüchsen war der, dass sie nur aufwändig transportiert und in Stellung gebracht werden konnten. Die Stücke lagen ohne Lafetten in speziell gebauten Bettungen, daher auch der Begriff der „Legebüchse“. Zu den Steinbüchsen gesellten sich schon bald die Lot- oder Klotzbüchsen, die Bleikugeln verschossen.

Eine „Scharfmetze“, deren Rohr mit 16 Pferden und die Lafette mit sechs Pferden transportiert werden musste, verschoss eine Eisenkugel von 70 Pfund. Auch kleinere Geschütze mit klingenden Namen wie „Nachtigall“ oder „Schlange“ kamen zum Einsatz. Der erste große Nachteil gegenüber den früheren Steinschleudern war der, dass die Geschütze nicht an Ort und Stelle zusammengebaut werden konnten wie die Steinschleudern. Sie mussten über weite Wege transportiert werden. Der zweite Nachteil bildete ihre Unzuverlässigkeit und die Gefahr, die sie auch für die eigene Mannschaft bildeten. Zudem hatten die frühen Geschütze eine geringe Höhenrichtbarkeit und langsame Schussfolge, da die Rohre vor einem nächsten Schuss erst auskühlen mussten. Aber gegen Ende des Mittelalters waren die Kardinalsmängel der neuen Waffe beseitigt. Die Feuerwaffe, ob Geschütz oder Handwaffe, hatte ihren festen Platz in den Arsenalen der Heere, und es war an der Zeit, dass die Burgbesitzer sich auf die neue Waffentechnik einstellten.

Denn parallel zu den frühen Geschützen ersannen die Waffengießer auch Handfeuerwaffen, zuerst Geschütze en miniature, die man treffend mit Feuerrohr umschreiben kann, denn mehr waren sie nicht: ein Handrohr mit Holzstiel, von vorne geladen und mittels einer Lunte über ein Zündloch abgefeuert. Gegen Ende des Mittelalters trat mit dem Haken oder Hakenbüchse ein Vorläufer des Gewehrs auf, der geschäftet, und wie der Name sagt, mit einem Haken zum Einhängen in Prellhölzern oder Mauerlöchern versehen, eine schon recht effektive Handfeuerwaffe war, vor allem als später das Luntenschloss die Zuverlässigkeit erhöhte. Die Konsequenz auf die aufgezeichneten Entwicklungen war der stärkere Ausbau der Burgen.

Nur befand sich der Burgenbau im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit auf einem absteigenden Ast. Nach dem Ende der Stauferherrschaft in der Mitte des 13. Jahrhunderts wandelte sich die Reichseinheit in das, was man gemeinhin als „Hausmachtspolitik“ bezeichnet. Kaiser, König und der Adel suchten ihre Macht zu mehren – und sie nahmen die Zersplitterung des Reiches in Kauf. Die Ministerialität, die unter den Staufern staatstragende Schicht, die man auch mit einigem Recht als Ritterstand bezeichnen kann, hatte ihre Bedeutung eingebüßt. Aber ein Teil dieser ehemaligen Reichsbeamten gelangte zu Macht und konnte diese auch nach dem Niedergang der Dynastie, die sie gefördert hatte, bewahren: die Leininger, die Pfalzgrafen bei Rhein, die Löwensteiner, die Ramburger und die Ochsensteiner, die Sickinger oder die Fleckensteiner, um nur einige im pfälzisch-elsässischen Raum zu nennen. Die meisten der Ministerialengeschlechter aber, die Herren von Falkenburg, Meistersel, Madenburg, Guttenburg, Neukastel, Otterbach und viele mehr, verschwanden aus der Geschichte. Ihre Burgen, die ihnen und ihren Familien als Wohnburgen gedient hatten, fielen in die Hände einiger weniger Familien, die nun viele Burgen in Händen hielten. Die Stammsitze, auch strategisch wichtige und wirtschaftlich bedeutende Burgen, wurden ausgebaut und unterhalten. Die meisten anderen aber verkamen zur Immobilie, die verkauft, verschenkt, verpfändet oder beliehen wurde. Häufig teilten sich mehrere Familien, bei Drachenfels gar 23, den Besitz einer Burg als Ganerbenburg. Gegen Ende des Mittelalters sah sich die Reichsritterschaft, selbst deren mächtigsten Vertreter, von den Fürsten und Städten immer mehr an den Rand gedrängt. Einige kooperierten, wie der berühmte Hans von Trott auf dem Berwartstein, der in kurpfälzische Dienste trat; andere opponierten, wie Franz von Sickingen, dessen Geschick wie kein zweites das Ende des Rittertums symbolisiert. Die kleinen Burgbesitzer konnten sich den Ausbau ihrer Burgen zum Schutz gegen die neuen Waffen nicht mehr leisten. Die mächtigeren Geschlechter bauten nur ihre Hauptburgen so aus, dass sie für einen Kampf mit Artillerie geeignet waren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass von den über 500 Burgen der Pfalz gerade mal ein knappes Dutzend gemäß den neuen Gegebenheiten modifiziert wurden. Madenburg, Neuscharfeneck, Neudahn, Altdahn, Hardenburg, Lichtenburg sind hier die wichtigsten. Gegen Ende des Mittelalters trifft sich die absteigende Kurve der Macht des Rittertums mit der aufwärtsstrebenden Entwicklung der Feuerwaffen. Der große Teil des Rittertums verfügte nicht über die Mittel, seine Burgen den neuen Gegebenheiten anzupassen. Nicht von ungefähr bedeutet der Bauernkrieg von 1525 das erste große Burgensterben in der Pfalz. (Bild 16, 20,21)

Wie nun konnten die Burgherren, die den Willen und die Mittel besaßen, ihre Burgen den neuen Angriffstechniken anpassen? Die mittelalterliche Burg kannte als Annäherungshindernis den Graben in Feindseite, den man Halsgraben nannte. Dieser deckte bei Burgen auf Bergzungen, also in Sporn- oder Zungenlage, die Hauptangriffsrichtung ab. Hinter diesem Graben kamen mit der Schildmauer und dem hohen Burgturm (Bergfried) die wichtigsten Säulen der Verteidigung. Ein Problem, das allen Architekten mit dem Auftrag, Burgen den neuen Waffen anzupassen, zu schaffen machte, war die Raumnot. War es im Mittelalter gut und richtig gewesen, die Burgen entweder auf hohen Bergkegeln oder auf schmalen Bergzungen zu errichten, so hatte dieses nun fatale Folgen. Denn die Widerstandsfähigkeit selbst dicker Steinmauern gegen Artilleriebeschuss war nur begrenzt, und der Platz, um neue Werke zu errichten, fehlte häufig. Es gab in der Pfalz eine ganze Reihe Burgen, die ob ihrer Lage einfach nicht ausgebaut werden konnten. Die Guttenburg, Lindelbrunn und Scharfenberg gehörten zu diesen. Konsequenterweise dachte niemand nach ihrer Zerstörung im Bauernkrieg an einen Wiederaufbau.

So ist es nur logisch, dass die wenigen Burgen, die für die Abwehr von Artilleriebeschuss oder den Einsatz eigener Geschütze ausgebaut wurden, Burgen in Spornlage waren.

An der Burg Neuscharfeneck sei dies kurz erläutert. (Bild 17,18) Diese Burg über Dernbach erfuhr schon im späten 15. Jahrhundert einen massiven Ausbau durch die Kurpfalz, denn sie sollte als Sitz einer morganatischen Seitenlinie dienen. Nach einer Zerstörung im Bauernkrieg verstärkten die nunmehrigen Besitzer, die Herren von Löwenstein-Scharfeneck, die Burg noch einmal. Aber nicht nur eine 60 Meter lange, 20 Meter hohe und 12 Meter dicke Schildmauer sollte dem feindlichen Beschuss standhalten. Auch heute noch bezeugen Kanonenscharten in dieser Mauer, dass man durchaus auch Geschütze zum offensiven Beschuss feindlicher Angriffstellungen aufstellte.

Ähnlich bei der Hardenburg bei Bad Dürkheim: Auch hier wurden die stärksten neuen Befestigungen des 16. Jahrhunderts in die Angriffsrichtung gestellt. Die alte Schildmauer wurde nicht verstärkt, es wurde aber vor sie ein mächtiger, gemauerter Rundturm gesetzt, der Geschütze tragen und Geschützfeuer widerstehen sollte. (Bild 19)

Auch bei der Madenburg setzte der Bischof von Speyer vor die alte Schildmauer eine zweite, wesentlich stärkere. Allerdings handelte es sich hier um einen reinen Defensivbau. (Bild 21)

Diese Versuche hatten aber alle einen Haken: Spätestens die Beschießung des Nansteins in der Sickinger Fehde hatte jedem zeigen müssen, dass selbst stärkstes Mauerwerk massivem Artilleriebeschuss auf Dauer nicht würde standhalten können. Man konnte Mauern erhöhen oder Meter um Meter dicker machen, neue Kanonen würden sie brechen. (Bild 20)

Die Zeit der Burg als militärische Anlage von hohem Wert war vorbei – endgültig! Schon lange hatten Festungsingenieure bemerkt, dass die einfache Anschüttung von Erde, niedrig, aber von einer großen Mächtigkeit, den Kanonenkugeln besser standhalten konnte als jede noch so dicke und fest geglaubte Mauer.

Das Problem für die Höhenburgen gestaltete sich nun folgendermaßen: Wo sollte der Raum geschaffen werden, um Erdanschüttungen hinter den alten Mauern oder vor ihnen anzulegen? Wie bekannt, und Ullrich von Hutten hat es uns ja augenfällig geschildert: Das Areal einer Burg bestach durch seine Enge – und die steilen Berghänge, früher die Gewähr für Unangreifbarkeit! Mit zunehmender Höhenrichtbarkeit der Geschütze boten auch sie keinen Schutz mehr.

Eines muss in diesem Kapitel abschließend noch gesagt werden: Auch die Burgbewohner änderten ihre Ansprüche. Mit den von Hutten geschilderten Zuständen wollte sich der adelige Herr so langsam nicht mehr abfinden. Zu einer adäquaten Behausung des Adels entwickelte sich das Schloss. Unbenommen – einige Adelige stellten sich in ihre alten, durch Umbauten auf den neuesten fortifikatorischen Stand gebrachten Burgen um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit recht ansehnliche Renaissanceschlösser: Neuscharfeneck, Hardenburg, Madenburg, die immer wieder zitierten Beispiele. Sie repräsentieren noch, am Ende der „Burgenära“, die Symbiose zwischen Wohn- und Wehrbau. Aber alle Besitzer der Burgen, die eben genannt wurden, besaßen schon Stadtpalais oder Schlösser.

Die Adelsburg als Wohn- und Wehrbau sollte nun, nach fast 500 Jahren, ihre beiden wichtigsten Komponenten trennen: Die Wohnung des Adels sollte das Schloss werden – und seine militärische Bastion die Festung.

Allerdings – auch wenn man keine wehrhaften Burgen mehr baute, sondern luxuriöse offenen Schlösser: Auf das Recht, Befestigungen bauen zu dürfen, pochte man weiterhin und machte es augenfällig dadurch, dass auch die Schlösser häufig noch Türme tragen, Zinnen oder Scharten, ohne Funktion zwar, aber ikonographisch als Zeichen alter Ansprüche.

Während meiner ganzen Ausführungen habe ich bisher zwei menschliche Lebensräume ausgespart: das Dorf und die Stadt.

Dörfliches Leben prägte das Mittelalter, auch die Burgherren wurden ernährt von Bauern, von wem auch sonst! Die Stadt, die ihre Hochblüte in der Antike erlebte und im Mittelalter zu neuen Zentren nicht nur des wirtschaftlichen Lebens wurde, kann hier natürlich nicht vergessen werden. Die Dörfer fallen als militärischer Faktor nicht ins Gewicht. Sie erduldeten nur die Kriege, die ihre Herren führten. Die gegen Ende des Mittelalters zu Befestigungen ausgebauten Friedhöfe und Gotteshäuser (wie z. B. in Dörrenbach) sollen an anderer Stelle interessieren. (Bild 22,22-1)

Gegen Räuber, aber auch gegen Attacken leichter Reiterverbände finden sich Befestigungen in Dörfern, unter anderem in Barbelroth.

Allerdings hatten die Städte des Mittelalters, manchmal sicherlich nicht unsinnig als Großburg bezeichnet, exakt mit den selben Problemen zu kämpfen wie die Burgen.

Die Stadtrechtsverleihung war immer mit dem Mauerrecht verbunden. (Was im Umkehrschluss nicht heißen soll, dass jeder ummauerte Flecken Stadtrechte haben musste, wie Kirrweiler zeigt.) So verließen sich die Stadtbewohner während des gesamten Mittelalters auf ihre hohen und starken Mauern und ihre Gräben. Die Mauern hatten eine Stärke von mindestens 1,50 Metern, eine Höhe von 8 bis 10 Metern und waren in aller Regel durch einen bedeckten Wehrgang bekrönt. Die eingebauten Türme wie die Tore waren oft nach hinten offen, um einen eingedrungenen Feind noch bekämpfen zu können. Auch ließ man hinter der Mauer einen breiten Weg, um Truppen und Material schnell transportieren zu können. Vor der Mauer lag mindestens ein Graben, wo es möglich war, ein nasser Graben. Die Bannmeile um die Stadt erfuhr des Öfteren einen zusätzlichen Schutz durch eine Landwehr: Ein Gehäck (Geflecht mit umgehauenen Bäumen), ein Gebück (niedere Dornenhecken), manchmal auch Wall und Graben, unterbrochen durch Türme (Warten) und Tore, schützten die Stadt schon weit im Vorland. Sind diese Anlagen auch heute verschwunden, so erinnern Namen wie „Landwehrstraße“ in Landau oder „Wormser Warte“ in Speyer an solche weiträumigen Sicherungen. Teile mittelalterlicher Stadtbefestigungen haben sich in Annweiler, Weißenburg, Lauterburg, Speyer und Bergzabern erhalten. (Bild 23,24,25)

Glaubten die Städter sich hinter ihren Wehranlagen sicher, so sollten sie sich irren. Auch sie mussten leidvoll erfahren, dass diese nach Einführung der Feuerwaffen nicht mehr ausreichten. Selten aber nutzten Städte, wie Burgen etwa, Höhenlagen. Sie lagen in der Ebene, und sie hatten die Möglichkeiten, vor allem den Raum, auf die neuen Gegebenheiten einzugehen. Zuerst aber versuchten sie, den Feuerwaffen auf die selbe Art und Weise zu begegnen wie die Herren der Burgen: zweite Mauern, starke Befestigungen der Tore, mehrfache Toranlagen. Alles das sollte aber auf Dauer wenig nutzen.

Es sollte der berühmte Maler Albrecht Dürer (1471–1528) sein, der ein System von neuartigen Festungswerken ersann, die es den Städten ermöglichten, sich wirksam gegen den Einsatz von Feuerwaffen zu schützen. Die von ihm erarbeiteten Vorschläge, die direkt oder in modifizierter Form bald bei den Städten angewandt wurden, zeugten einen neuen Typus: die beständige Festung.

IV. Das Zeitalter der Festungen

Diente die Burg, auch noch die spätmittelalterliche, als Wohn- und Wehrbau und die Stadtbefestigung zum Schutz der in ihr wohnenden Bevölkerung, so hatten Festungen einen gänzlich anderen Zweck. Diese militärischen Großanlagen konnten auch nur noch von den mächtigeren Landesherren finanziert werden und folgten strategischen Überlegungen. Der Schutz der Zivilbevölkerung in einer Festungsstadt konnte daher natürlich nur noch sekundären Charakter haben: Zwar brauchte man die Zivilisten als Dienstleistungsträger für die Belange der Garnison, allerdings hatte sich in einer Festung konsequenterweise alles dem Primat des Militärs zu beugen. Festungen entstanden allein aus militärischen Gesichtspunkten: Teils lehnten sie sich an schon bestehende Städte an, teils aber wurden sie einfach ins flache Land konzipiert. Auch legte man Festungen, mit einigen Ausnahmen, nicht mehr auf Bergen an, denn man hatte gelernt, dass Neuerungen in der Militärtechnik auch immer einen Ausbau nötig machten, hierbei in der Regel ein Vorschieben von Festungswerken.

Nach dem Dürer‘schen System, das als altdeutsche Manier in die Geschichte des Festungsbaus einging, waren Erdwälle besser gegen Beschuss geeignet als Mauern. Die Anschüttung hinter den Mauern dienten ihm zum Schutz gegen die Beschießung mit den neuen Kanonen. Vor den eigentlichen Wall legte man einen Niederwall, davor wieder einen Graben. Die altbekannten Mauertürme, wie man sie schon bei den mittelalterlichen Stadtbefestigungen und Zwingern kannte, erhielten einen massiven Ausbau zu Rondellen, die man Basteien nannte. Sie waren gemauert, in aller Regel kasemattiert und standen in Kanonenschussweite auseinander. Der Graben, wenn möglich ein nasser Graben, wurde verbreitert und mit einer Gegenmauer versehen. Trockene Gräben erhielten Kaponieren, das sind den Graben traversierende Galerien, die es ermöglichten, einen in ihn eingedrungenen Feind noch zu bekämpfen. Flankierungsfeuer sollte alle Bereiche im Festungsvorfeld erreichen können.

Zusammenfassend können Dürers Vorschläge folgendermaßen beschrieben werden:

- Die Mauern sollen durch Anschüttungen von Erde verstärkt werden. Werden neue Wälle angelegt, so bestehen diese vollständig aus Erde.

- Nicht mehr die Höhe eines Festungswerks soll maßgeblich sein, sondern seine Dicke.

- Die Rondelle oder Basteien sollen Kasematten zur sicheren Unterbringung von Soldaten und Geschützen erhalten.

- Die Feuerlinien sollen sich überschneiden und ein flankierendes Feuer ermöglichen.

- Durch jenseits des Hauptgrabens gelegene Vorwerke, zumeist aus Erde, soll ein Angreifer auf Abstand gehalten werden.

Einen Teil dieser Forderungen hatte man auch bei dem Ausbau von Burgen schon berücksichtigt: Das große Rondell auf dem Nanstein oder der Batterieturm von Hardenburg folgten diesen Überlegungen. Aber für den größten Teil der Höhenburgen war dies kaum möglich, so dass das Dürer‘sche System vor allem in den Ebenen und bei der Befestigung von Städten angewandt wurde.

Für die Festungen begann im 15. Jahrhundert in Italien, im 16. und 17. Jahrhundert in den Niederlanden und in Flandern die Zeit des Bastionärsystems.

Unter Bastion verstand man ein an den Ecken des Erdwalls herausspringendes Festungsteil, das fünfeckig vorragte und mit den in den Facen (Feindseiten) wie in den Flanken (an den Wall angelehnten Seiten) stehenden Geschützen sowohl Vorfeld als auch den Wall flankierend bestreichen konnte. Die Front zwischen zwei Werken, die Kurtinen, durften nur so lang sein, dass sie im Bereich des eigenen Feuers lagen. Dieses System verlangte eine polygonale, systematische Anlage der Festung. Das Grundsystem der Festung sollte später modifiziert, nicht aber mehr grundlegend geändert werden. Aus ihm resultieren die auch heute noch bei den erhaltenen Festungen zu sehende symmetrische geometrische Grundform.

Die Erdwälle erhielten an ihrer Frontseite Verkleidungen aus Mauerwerk (Escarpen), der davor liegende Graben wurde feindseitig ebenfalls verblendet (Contrescarpe). Der Graben sollte im Idealfall bis zu einer Wasserhöhe von 1,80 Metern geflutet werden können.

Jenseits des Grabens schloss sich das leichtabfallende Festungsvorfeld an, das Glacis. Fiel das Gelände nicht natürlich ab, wurde es abgegraben. Das gewonnene Erdreich wurde zum Aufwerfen der Festungswerke verwendet. Zwischen Glacis und Graben lag der gedeckte Weg als feindseitige Stellung.

Im Vorfeld kamen Vorwerke wie Halbmonde (Ravelins) oder Lunetten zum Einbau, kleinere Werke, die sich gegenseitig deckend ein Annähern des Gegner erschweren sollten. Das anschließende Rayon bildete einen festgelegten Bereich um die Festungswerke, in dem keine Bauten errichtet werden durften. Das Vorfeld sollte frei bleiben, um ein gutes Schussfeld zu erhalten.

Nach Dürer waren es vor allem die Festungsbaumeister Daniel Specklin (1536–1589) und Blaise Francois Pagan (1604–1665), die dieses neue System des Festungsbaus förderten. Man nannte diese Arten des Festungsbaus Manieren. Auf die altdeutsche folgte die altitalienische (1500–1550), auf diese die neuitalienische Manier (1550–1600).

Nach der neuitalienischen Manier wurde in der Pfalz nur die Festung Billigheim im ausgehenden 16. Jahrhundert gebaut. (Bild 26,27)

1468 ließ Kurpfalz die erste Befestigung errichten mit drei Toren, von der sich das 1468 erbaute Obertor erhalten hat. 1504 konnte die Festung einer Belagerung im Landshuter Erbfolgekrieg standhalten. 1550 wurde der Ort, der seit 1450 das Marktrecht besaß, im Auftrag von Kurfürst Friedrich II. durch den Festungsbaumeister Stapf weiter befestigt. Angelegt wurden Wall und Graben sowie fünf Bastionen, zum Teil durch Bastionstürme verstärkt. Davor lag ein von Kappelbach und Klingbach gespeister nasser Graben. Neu gebaut wurden zwei Tore, das Mühlhofer Tor und das neue Untertor.

Der Verlauf des Walles ist im Gelände im Süden des Ortes wie im Nordosten an den Geländemarken noch nachzuvollziehen, wenn der Wall auch, bis auf einen geringen Rest, im Nordosten und im Anschluss an das Untertor verschwunden ist. Das ältere Obertor, das jüngere Untertor sowie geringe Reste des Mühlhofener Tors sind auch noch zu sehen. Nicht öffentlich zugänglich sind Poternen, die durch den Wall auf den Niederwall führten. Heute werden sie „Dohle“ genannt.

Vor allem im frühen 16. Jahrhundert entstanden in den Niederlanden Festungen, die ein Grundkonzept erfanden, das bis in die Neuzeit den Festungsbau prägte: Das Einbeziehen der natürlichen Verteidigungsmittel, vor allem des Wassers. Hatte man im Mittelalter natürlich schon die Wasserburg gekannt, so sollte die Nutzung von Sümpfen, Wasserläufen und feuchten Talauen das wichtigste Prinzip des alt- und neuniederländischen Festungsbau sein – die „Inundationsfestung“ war geboren.

Mit Haupt- und Niederwall (Faussebraie), Lünetten vor den Bastionsspitzen und nassem Graben war dieses System gekennzeichnet. Als Baumaterial verwendete man vor allem Erde, man verzichtete häufig aus Kostengründen gar auf die Steinbekleidungen der Mauern.

Natürlich unterschieden sich die verschiedenen Manieren auch bezüglich der Größe und Höhe des Walls, der Einzelwerke, der Gräben und auch in anderen Details, die aber hier nicht erörtert werden sollen.

Fand die Dürer‘sche Manier wie auch die italienische in der Pfalz kaum Anwendung, so entstanden einige Festungen nach dem niederländischen Bastionssystem.

Es waren vor allem die Landesherren, die Festungen bauten, denn nur sie verfügten über die Mittel. Es darf daher nicht verwundern, dass nur die Kurpfalz (Frankenthal und Mannheim) und der Bischof von Speyer (Philippsburg) Festungen bauen ließen.

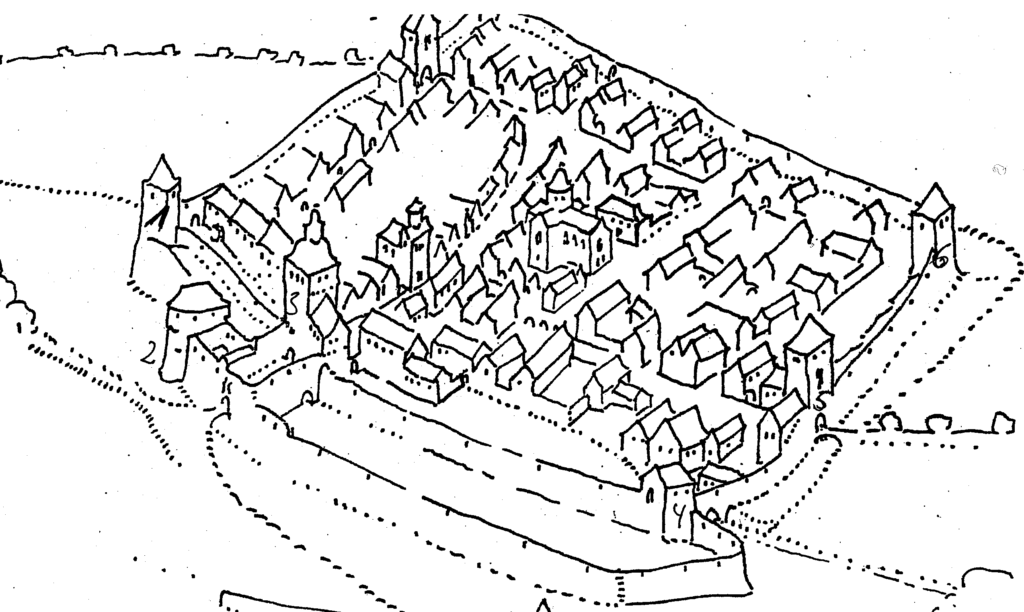

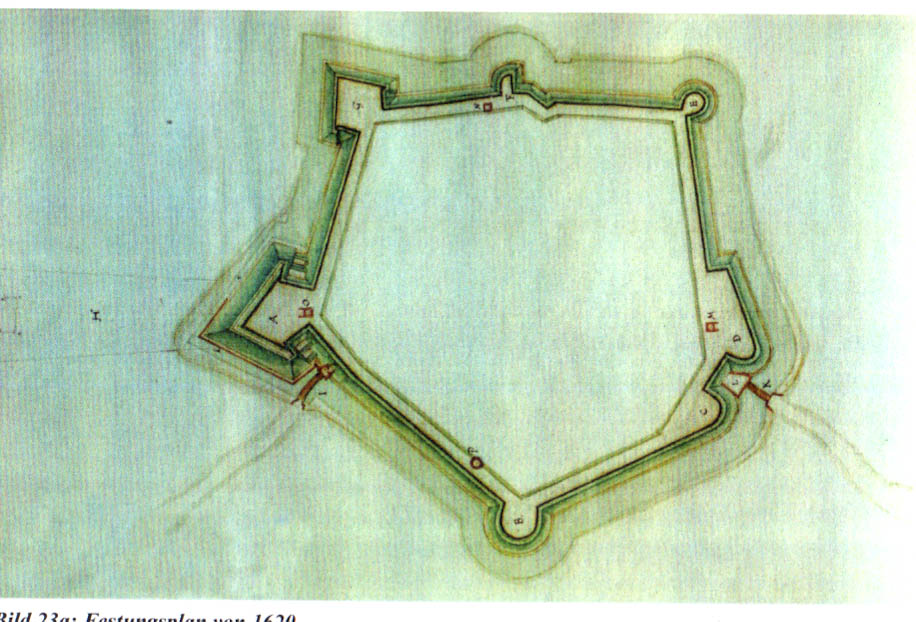

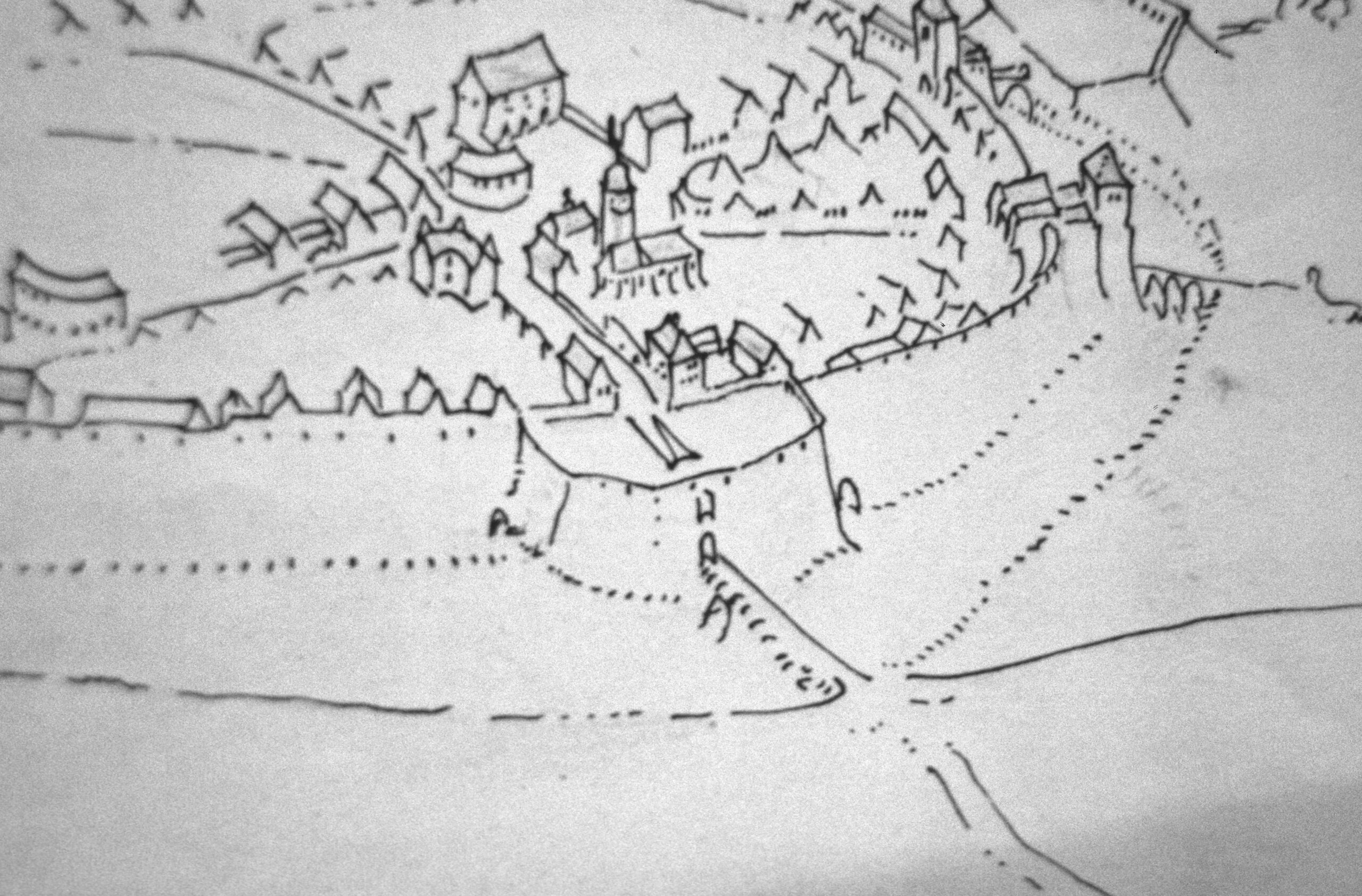

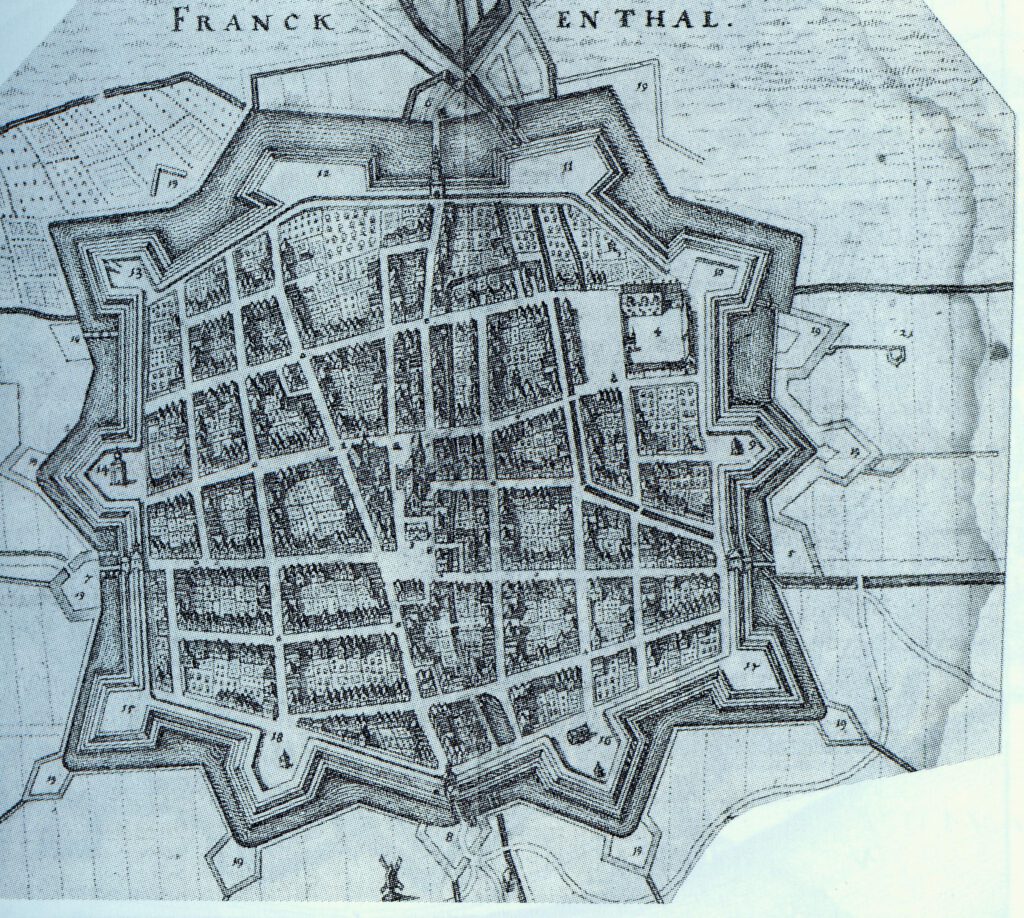

Der Umbau Frankenthals zur Festung hatte schon 1573/1575 begonnen. Zur stärksten Festung der linksrheinischen Kurpfalz sollte sie durch den Ausbau durch Humain und Lefebure unter Kurfürst Friedrich IV. (1592–1610) werden. Sein Nachfolger Friedrich V. ließ die Festung dann verstärken. Der Hauptwall legte sich in einer Höhe von 5 Metern als unregelmäßiges Siebeneck um die Stadt. Vor dem Wall lag der Nassgraben, der von der Isenach wie von dem Fuchsbach gespeist wurde. Zehn fünfeckige Bastione kamen an den Knickpunkten des Walls zum Einbau. Bastionen wie Kurtinen (Wallabschnitte) hatte gewölbte Gänge in ihrem Inneren, um Truppen und Geschütz gedeckt bewegen zu können. Vor dem Glacis lagen die Außenwerke: 18 Ravelins und ein System von Feldschanzen. (Bild 28)

Frankenthal war eine der meistumkämpften Festungen der Pfalz im Dreißigjährigen Krieg. Überstand sie 1620 noch eine Belagerung durch spanische und kaiserliche Truppen, so musste sie drei Jahre später übergeben werden. 1632 nahmen sie die Schweden, 1635 ging sie erneut in spanischen Besitz über, in dem sie bis vier Jahre nach Kriegsende verblieb. Erst 1652 erhielt sie der Kurfürst Karl Ludwig zurück.

Im Jahre 1689, Frankenthal war während des Pfälzischen Erbfolgekrieges von den Franzosen besetzt, wurde die Festung geschleift und die Stadt in Brand gesteckt.

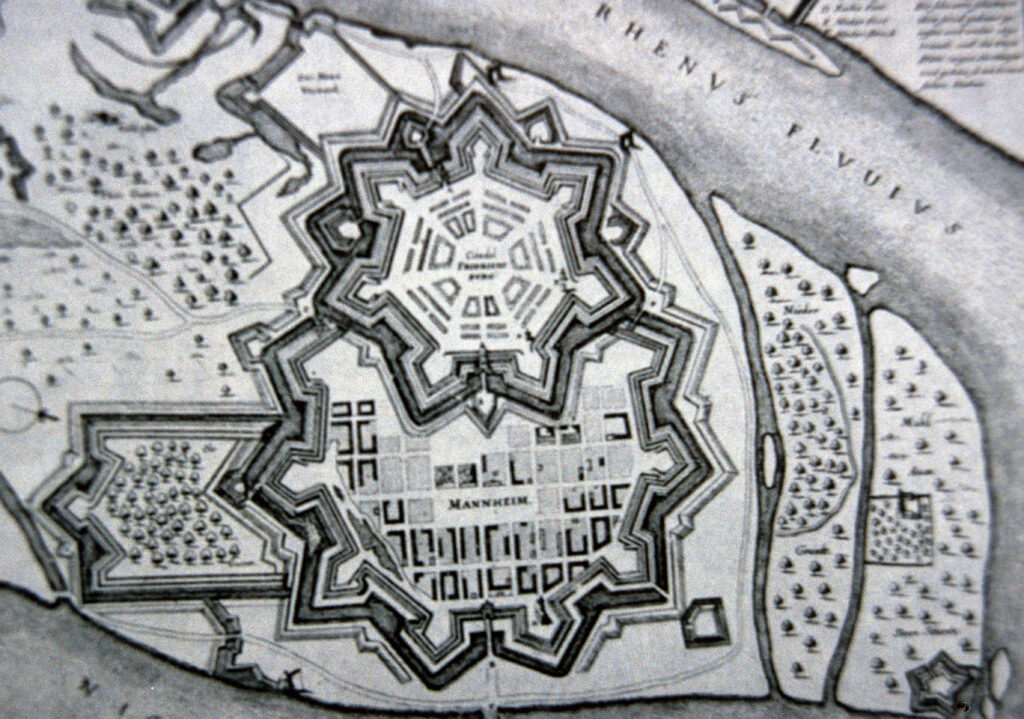

Die zweite große kurpfälzische Festung entstand im frühen 17. Jahrhundert am Zusammenfluss von Rhein und Neckar – Mannheim. Kernstück war die nach 1606 gebaute Zitadelle Friedrichsburg. Die Festung entstand nach altniederländischer Manier: Die Zitadelle, sternförmig mit sieben Bastionen, Hoch- und Niederwall und nassem Graben ging über in die Stadtbefestigung mit acht Bastionen. Die Flussmündungen wurden durch Hornwerke geschützt: die Neckarschanze und die Rheinschanze. Die Festung wechselte im Dreißigjährigen Krieg mehrmals den Besitzer, und Festung und Stadt fielen 1688 der Zerstörung durch die Truppen Mélacs zum Opfer. (Bild 29)

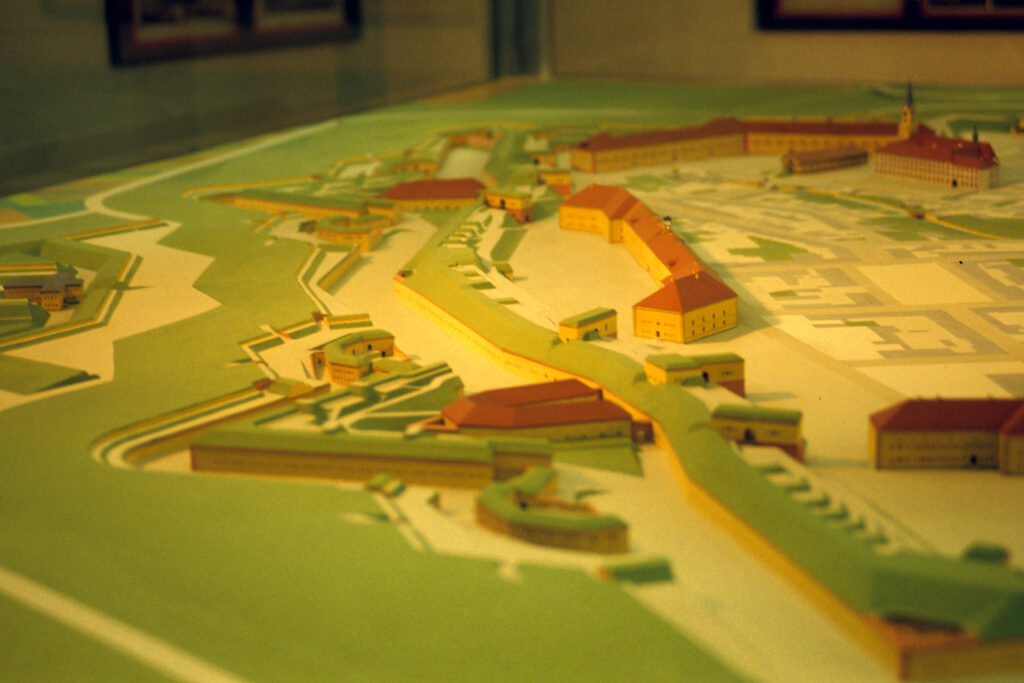

Nach 1720 entstand eine neue Festung. Zugrunde lag das neuniederländische System des Architekten Menno de Coehorn (1641–1704). Im Gegensatz zu seinem Vorläufer erhielt die Festung nun Verkleidungen der Wälle und kasemattierte Räume zum Schutz der Besatzung. An der Stelle der alten Zitadelle, die nicht wieder aufgebaut wurde, entstand nach 1720 das Stadtschloss, das den Kurfürsten von der Pfalz als Residenz diente. Mannheim wurde 1795 von den Revolutionstruppen der Franzosen eingenommen und geschleift.

Die dritte große Festung am Oberrhein war Udenheim – heute Philippsburg. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts war die Lage des Hochstifts Speyer zwischen Kurpfalz und Baden-Durlach, beides protestantische Staaten, militärisch nicht günstig. Zur Sicherung seines Gebietes ließ Bischof Philipp von Sötern 1615 bis 1623 seine Residenzstadt Udenheim gegen den Widerstand seiner Nachbarn zu einer Festung ausbauen, die den Namen Philippsburg erhielt. Die Festung, deren umbauter Raum ca. 16 Hektar betrug, bestand aus sieben mächtigen Bastionen, den sie verbindenden Kurtinen, dem Niederwall und dem nassen Graben. Im Januar 1634 nahmen die Schweden die Festung ein, verloren sie aber im September des selben Jahres wieder an die Franzosen. Die Festung Philippsburg blieb auch nach dem Westfälischen Frieden als linksrheinischer Brückenkopf zusammen mit Breisach im Besitz Frankreichs.

1674 erfolgte ein maßgeblicher Ausbau der Festung nach Plänen Vaubans. Der Erdwall wurde durch Mauerwerk verstärkt, ebenso die jenseitige Grabenwand des nassen Festungsgrabens. Zum Rhein hin entstanden ein Hornwerk und ein Kronwerk als Außenwerke. Die linksrheinische Rheinschanze wurde verstärkt und durch eine Schiffsbrücke mit der Hauptfestung verbunden.

1697 gelangte Philippsburg wieder an das Reich zurück. Im Vertrag von Hohenlinden 100 Jahre später (1800) zwischen Napoleon und dem Reich erhielt Frankreich Philippsburg erneut. 1800 bis 1801 ließen die Franzosen die veraltete Festung schleifen. Heute finden sich keine oberirdischen Reste mehr.

Das ausgehende 17. Jahrhundert war bezüglich des Festungsbaus geprägt von einer Person: dem französischen Marshall Sébastien Le Prestre de Vauban, dem wohl genialsten Festungsbaumeister seiner Zeit. Für fast 100 Jahre sollte er die Entwicklung des Ingenieurwesens im Festungsbau nachhaltig beeinflussen. Dabei hatte Vauban gar nichts revolutionär Neues geschaffen. Vielmehr setzte sich unter ihm das Postulat durch, Festungsbau müsse unter Einbeziehung der natürlichen Gegebenheiten bei Kombinierung aller vorhandenen und erprobten Bauformen für das einzelne Objekt in kürzester Zeit mit den möglichst geringsten Mitteln das Beste erreichen. Vauban war dem Bastionssystem noch durchaus verwurzelt, änderte es aber ab, wenn ihm dies notwendig erschien. Die drei Manieren, die nach ihm benannt sind, setzten die schon bekannten Festungsteile in neuen, teilweise genialen Ausgestaltungen so ein, dass Vauban die effektivsten Verteidigungsanlagen seiner Zeit schuf. Vor allem Landau, erbaut von 1688 bis 1691, aber in den folgenden zwei Jahrhunderten immer wieder verstärkt, ist eines des herausragenden Werke Vaubans.

In der Zeit während und nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden links und rechts des Rheines befestigte Linien. Hier sind vor allem die Speyerbach-, die Queich- und die Lauterlinien zu nennen. Angelehnt an natürliche Hindernisse traversierten sie die Rheinebene als durchgehende Linien. Im Idealfall bestanden sie aus einem durchgehenden Erdwall mit davorliegendem Graben. Wo es möglich war, sollte das Vorgelände durch Flutung überschwemmt werden. Ergab sich diese Möglichkeit nicht, so legte man vor den Gräben Kriegsverhaue aus gefällten Bäumen an. Teilweise mussten diese Bäume, deren Kronen ineinander übergingen, auch über weite Strecken transportiert werden. Hinter den Linien verlief eine Straße, die zum schnellen Transport von Truppen und Geschützen diente. An besonders gefährdeten Punkten sahen die Planungen Redouten (Artillerieschanzen) vor, die mit einer Seitenlänge von 40 auf 40 Metern Zentren der Verteidigung bildeten.

Die Linien waren während der Revolutionskriege des ausgehenden 18. Jahrhunderts noch umkämpft, wurden aber später militärisch nicht mehr genutzt.

Allerdings befanden sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch Vorpostenstellungen in einigen Schanzen und Wallabschnitten.

Von den Lauterlinien sind große Teile heute noch erhalten, der Verlauf des durchgehenden Walles südlich der Lauter ist vor allem zwischen Weißenburg und Scheibenhardt auch heute noch gut zu erkennen und bildet den Lauterlinien-Wanderweg (Sentier de la Ligne de la Lauter). Auch Redouten auf beiden Seiten der Lauter sind noch erhalten, so bei der Bienwaldmühle (Deutschland) und in Frankreich auf der Scherhol, die Redoute Lanzensee bei Scheiberhardt und Redouten südlich der Lauter bei der Bienwaldmühle. Auch die Dämme und Schleusen, mit denen das Lautertal geflutet werden konnte, sind an einigen Stellen noch erhalten. Reste der in die Lauterlinien eingebaute mittelalterliche Burg St. Remig bei Altenstadt, die im 17. Jahrhundert eigens verstärkt wurde, wurden ausgegraben und sind noch zu sehen. (Bild 30,31,32,33)

Angelehnt waren die Linien an die Festungen Weißenburg im Westen und Lauterburg im Osten. Auch von deren Festungswerken sind noch größere Partien erhalten.

Ganz anders sieht es bei den Queichlinien aus. Diese begannen bei Annweiler, lehnten sich bis Landau an den Damm des Albersweilerer Kanals an und folgten nach Osten dann der Queich sowie dem Fuchsbach. Die in den Linien liegenden Orte wurden mit Wall und Graben umgeben, auch die Mühlen, deren Mühlkanäle auch zur Flutung des Vorfeldes genutzt werden konnten, waren eigens befestigt.

Mörlheim, Offenbach, Ottersheim, Knittelsheim, Bellheim und Hördt bildeten befestigte Punkte in den Linien. Schleusen und Querdämme dienten der Flutung der Queichwiesen. Die Queichlinien wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschleift. Erhalten geblieben sind noch einige Schleusen sowie eine Redoute bei Bellheim. Ein weitere Redoute wurde oberhalb des Albersweilerer Bahnhofs in den letzten Jahren wiederentdeckt. Durch detaillierte Pläne im Stadtarchiv Landau ist der Verlauf der Linie exakt nachzuvollziehen. In den 1990er Jahren wurden durch das Mittel der Luftbildarchäologie auch noch einige Wallabschnitte und Schanzen durch die Bewuchsmerkmale entdeckt. (Bild 34,35)

In den Kriegen des 18. Jahrhunderts und noch einmal in den Revolutionskriegen wurden die Festungen und die Linien von allen Kriegsparteien teilweise hart umkämpft. Mit dem Ende der Napoleonischen Ära und dem Übergang der Pfalz an Bayern befand sich auf diesem Gebiet nur noch eine Festung – Landau. Durch den Bau der Festung Germersheim sollte sich dies ändern.

Dabei kam Landau eine besondere Stellung in der Sicherung der Westgrenze des Deutschen Bundes zu. Diese 1815 gegründete Abwehrallianz gegen Frankreich stellte nicht nur ein Bundesheer, sondern unterhielt auch Festungen: zu Beginn Landau, Mainz und Luxemburg, später kamen noch Rastatt und Ulm dazu.

Germersheim entstand als bayerische Landesfestung in neupreußischer Manier, die nie dem Deutschen Bund unterstellt wurde, wenngleich Bayern auch Gelder, die eigentlich für den Unterhalt der Festung Landau bestimmt waren, „abzweigte“. (Bild 36)

Für Landau kam das Ende nach dem Deutsch-Französischen Krieg, Germersheim wurde nach dem Ersten Weltkrieg geschleift: Die Zeiten beständiger Festungen endeten mit Beginn unseres Jahrhunderts.

V. Maginotlinie und Westwall

Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 hatten selbst die mächtigen Sperrforts um Paris die französische Hauptstadt nicht vor der Einnahme durch die deutschen Truppen bewahren können. Das Konzept des an Festungen angelehnten Krieges war dem des Bewegungskrieges gewichen.

Allerdings wurden auf französischer Seite bestehende Festungen, wie zum Beispiel Verdun, in den Jahren zwischen 1871 und 1914 erheblich verstärkt, neue Werke entstanden hingegen kaum noch. Auch in Belgien wurden bestehende Festungsanlagen in dieser Zeit verstärkt.

Die ganze deutsche Planung für einen Krieg mit Frankreich nach 1871 ging von einer schnellen Umgehung des Festungsgürtels in Belgien und Nordfrankreich aus. Der Schlieffenplan von 1911, nach dem die Männer in wenigen Monaten wieder zu Hause sein sollten, war geboren. In einem schnellen Stoß sollten die französischen Armeen umfasst und auf Paris zurückgedrängt werden.

Bekanntlich scheiterte der deutsche Plan, und der Krieg erstarrte im Stellungskampf. 1916 versuchten die Deutschen den großen operativen Durchbruch bei Verdun zu erzwingen. Hier hielten die Franzosen dem Angriff aber stand – angelehnt an das System von Forts um Verdun. Diese für Frankreich als großer Abwehrerfolg zu verbuchende Schlacht schuf den Mythos von Verdun, der das Denken vieler Offiziere prägen sollte. Eine Verteidigung, die durch Festungswerke verstärkt wird, konnte auch infanteristisch und artilleristisch überlegene Kräfte nicht durchbrechen, glaubte man in Militärkreisen.

Nach dem ersten Weltkrieg war es vor allem der Kriegsminister André Maginot (1877–1932), der die These postulierte, ein befestigtes Grenzverteidigungssystem, dessen Werke unangreifbar unter der Erde lagen, könne einen erneuten Verstoß nach Frankreich verhindern und das französische Volk vor ähnlichen Verwüstungen wie 1914 bis 1918 bewahren. So entstand zu Beginn der 1930er Jahre gegenüber der deutschen Westgrenze ein gigantisches Verteidigungssystem – die nach ihm benannte Maginotlinie.

Mit der Bewilligung von 3,5 Milliarden Francs im Jahre 1929 begann der Bau der Maginotlinie, nachdem schon zuvor Versuchsanlagen gebaut und erprobt worden waren. Die Bauarbeiten sollten nach den Planungen bis 1934 abgeschlossen sein. Die wesentlichsten Bauten waren dann auch in diesem Jahr zwischen Mühlhausen und dem Meer fertiggestellt, mit einem stärksten Ausbau dort, wo man potentiellen deutschen Aufmarschgebieten direkt gegenüberlag, also auch an der Lauter. Der Innenausbau der Werke und der Neuausbau der Saarstellungen nach 1935 führten dann dazu, dass die Fertigstellung sich doch bis 1939 verzögerte. Für knapp 7 Milliarden Goldfrancs war auf 3300 Quadratkilometer Grund ein System von 5800 Werken geschaffen worden, das sich an zwei Großkampfgruppen, 21 Werkgruppen, 24 kleine Werkgruppen und fünf verstärkte Zwischenwerke als Hauptstützen der Verteidigung anlehnte. (Bild 37,38)

Die Widerstandsfähigkeit der Werke wurde in drei Gruppen eingeteilt: Splittersicher (gegen Treffer und Splitter leichterer Artillerie), schusssicher (widerstandsfähig gegen Einzeltreffer bis 21-cm-Kaliber) und bombensicher (Schutz gegen Beschuss auch schwerster Kaliber und Bomben). Zwei Werke der letzten Gruppe befinden sich auch heute noch in erhaltenem Zustand im Nordelsass: four à choux (Kalkofen) bei Lembach und Schonebourg bei dem gleichnamigen Ort. Auch kleinere Werke sind noch erhalten und können besichtigt werden, zum Beispiel die Casemate Esch bei Rittershofen und der Abri de Hatten.

Aber die Maginotlinie war nicht das einzige Befestigungssystem, das gegenüber der deutschen Grenze entstand. In Belgien wurde die sogenannte KM-Linie gebaut, die Holländer befestigten ihre Grenze, die Tschechoslowakei legte die Schöberlinie mit Hilfe französischer Ingenieure an. Generell hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg eine Tendenz zum Bau von Grenzbefestigungen ausgeprägt.

Deutschlands Versuche, vor allem durch Stresemanns Aussöhnungspolitik nach dem Ersten Weltkrieg, eine weitgehende Entmilitarisierung Mitteleuropas durch einen Abrüstungsprozess zu erreichen, scheiterte an dem Sicherheitsdenken der anderen europäischen Staaten, die den vergangenen Krieg noch in Erinnerung und den gegen Ende der 1920er Jahre immer lauter werdenden Revanchismus in Deutschland vor Augen hatten.

Aus dieser Grundkonstellation ist die Sicherung der Grenzen durch die europäischen Staaten durchaus verständlich, wenngleich den ständigen Beteuerungen, es handle sich um reine Defensivbauten, mit etwas Skepsis begegnet werden muss.

Mit Hitlers Machtübernahme 1933 begann sehr schnell ein neues militärisches Konzept in Deutschland zu greifen. Das „Abschütteln des Versailler Diktats“, die Wiederbewaffnung und die Ausrichtung der Offensivbemühungen nach Osten kristallisierten sich schnell als oberstes Gebot der neuen Militärdoktrin heraus. Nach 1933 griffen deutscherseits auch schon bald Planungen, der Maginotlinie ein ähnliches Werk auf deutscher Seite gegenüberzustellen.

Der Austritt aus dem Völkerbund 1933, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 und die Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands 1936 rüttelten Europa auf, ohne es aber zu geeigneten Schritten zu motivieren. Vor allem Frankreich, gegen das sich die Maßnahmen wohl zuerst richteten, veränderte seine Politik dahingehend, dass man von einem Offensivdenken als Verteidigungskonzept auf ein defensives Verharren in den Maginotwerken überging, die Mitte der 1930er Jahre fertiggestellt wurden.

Nach 1933 begannen auch im Deutschen Reich Planungen für Befestigungslinien. Da der Versailler Vertrag eine entmilitarisierte Zone bis 60 Kilometer östlich des Rheines eingerichtet hatte, konnte der Rhein selbst und die linksrheinischen, von den Franzosen besetzten Gebiete, nicht in ein Befestigungskonzept eingeschlossen werden. Trotzdem plante schon die Reichswehr Befestigungslinien direkt östlich dieser Zone. Nach der „Machtübernahme“ wurde ein Teil der Konzeption umgesetzt. So wurde von 1935 bis 1938 die Neckar-Enz-Linie gebaut mit 450 Bunkern auf 86 Kilometern; 1936/1937 folgte die Wetterau-Main-Tauber-Linie mit 328 Bunkern ohne Panzersperren. Schon 1934 war der Oder-Warthe-Bogen im Osten begonnen worden. Auf 110 Kilometern waren 160 Bunker geplant. Fertiggestellt wurden bis zum Beginn des Westwallbaus nur 60.

In Ostpreußen wurde die schon im Kaiserreich begonnene Ermlandstellung ausgebaut.

Die Expansionspolitik vor allem nach Osten, die Hitler in seinen Schriften immer offen proklamiert hatte, kaschierte er in der Phase der Konsolidierung seiner Macht im Innern mit dem „Heim ins Reich holen“. Das Saarland 1935 war der erste territoriale Zugewinn, der von Frankreich scheinbar nicht mehr erwartet worden war. Allerdings ging es hier um ein eindeutig deutsches Gebiet.

Vor allem in der Sudetenkrise zeigte sich dann die wahre Intention Hitlers. War er in der Maikrise noch zu einem Rückgehen gezwungen worden, so wollte er dies nicht noch einmal tun, wie er in einer Rede vom September 1938 unmissverständlich klarmachte: Trotz Friedensversicherungen kündigte er aber auch den Ausbau der Luftwaffe und der Wehrmacht an, zudem sagte er wörtlich: „Ich befahl den sofortigen Ausbau unserer Festungsanlagen im Westen. Ich darf ihnen die Versicherung geben, dass seit dem 28. Mai dort das gigantischste Befestigungswerk aller Zeiten im Ausbau begriffen ist.“

Diese Aussage war falsch, denn nicht 1938, sondern schon 1936 hatten die Planungen und ersten Maßnahmen zum Bau des Westwalls begonnen. Auch wurde die Wirtschaft Deutschlands schon 1936 auf Kriegswirtschaft umgestellt:

„I. Die Deutsche Armee muss in vier Jahren einsatzfähig sein. II. Die deutsche Wirtschaft muss in vier Jahren kriegsfähig sein“, forderte Hitler.

Der Westwall war eines der Großprojekte, die von der deutschen Wirtschaft in Angriff genommen werden sollte. Am 9. Juni 1938 beauftragte Hitler Ernst Todt, der sich beim Bau der Reichsautobahnen schon Verdienste erworben hatte, mit dem „Ausbau der Westverteidigung“. Wie so häufig, kümmerte sich Hitler auch hier bis ins Detail mit Planung und Durchführung.

Den europäischen Staaten wurde der Westwall als reine Defensivstellung verkauft, in Pressemitteilungen mitunter sogar als „Friedenswall“ bezeichnet. War die Grundidee der Reichswehr tatsächlich noch defensiv gewesen, so änderte sich diese im Zuge der sogenannten „Lebensraumpolitik“ der Nazis. Hitler machte aus seinen Expansionsplänen im Osten selten ein Hehl. Aber um einen dann zu befürchtenden Zweifrontenkrieg führen zu können, musste er an der Westfront einem Angriff Frankreichs standhalten können. Der Westwall diente als zuerst als Verteidigungsstellung im Falle eines Angriffskrieges gegen Osten. Und nach Baubeginn versuchte dann die deutsche Propaganda beständig, die Kampfkraft des Westwalls zu übertreiben. Letztlich war er dann auch mit ein Grund, dass die Westmächte nach dem Überfall auf Polen nicht angriffen. Dies, obwohl die Befestigungsanlagen zu diesem Zeitpunkt alles andere als fertig waren.

Richtig hatten die Planer des Westwalls die Schwachstellen der Maginotlinie erkannt. Die Anlehnung der Verteidigung an Großwerke bot eine zwar sehr große Konzentration von Verteidigungswaffen, die es aber dem Angreifer ermöglichte, zwischen den Werken Bewegungen durchzuführen, sie eventuell zu umgehen, in jedem Fall aber sie mit geballter Waffenwirkung anzugreifen. Konnte der Feind auch in die meist unterirdischen Anlagen nicht oder nur unter großen Anstrengungen eindringen, so war dies auch gar nicht nötig, denn in den eingeschlossenen Werken saßen die Verteidiger wie in einem Käfig aus Beton und Stahl, zudem in ihrem Waffeneinsatz sehr eingeschränkt. Der Zweite Weltkrieg sollte dann zeigen, dass deutsche Angriffstruppen die Maginotlinie einfach umgingen und ein Teil der Werke nach der Beendigung der Kämpfe in die Hände der Deutschen fiel, ohne dass auch nur ein Schuss aus ihnen abgegeben worden war.

Das Konzept für den Westwall sah daher eine durchgehende Verteidigungslinie mit kleineren Kampfständen verschiedener Größe wie einem sie verbindenden Grabensystem vor, dass zudem noch tief gestaffelt sein sollte. Im Gegensatz zu Frankreich verzichtete man auf große Kampfblöcke, stattdessen baute man Mannschaftsbunker mit MG-Verteidigung, und man verzichtete weitgehend auf verbunkerte Artillerie, stattdessen baute man Bunker als Schutzbauten, wollte die Artillerie aber beweglich halten. Die Betonbunker sollten in geringem Abstand (max. 500 bis 700 Meter) stehen, so dass ein gegenseitiges Unterstützungsfeuer möglich war. Zwischen den Bunkern entstanden Schützengräben. Die Bunker sicherten das Unterstützungs- und Deckungsfeuer; gekämpft werden sollte aber aus den Schützengräben.

Die eigentliche HKL (Hauptkampflinie) war mit einer Breite von ca. 1 Kilometer tief gestaffelt. Südlich von Landau hatte sie, da die Weißenburger Senke und die sich nördlich anschließenden Gebiete von besonderer Bedeutung waren, eine Tiefe von gar 10 Kilometern. Nach Hitlers Befehl vom 28. Mai 1938 sollten bis zum 1. Oktober 1800 Schartenstände für Artillerie und 10 000 Bunker fertiggestellt sein. Dies ging nur durch die Dienstverpflichtung von Arbeitern durch die OT (Organisation Todt) und durch die Männer des Reichsarbeitsdienstes. Bis zu 400000 Arbeiter, in Barackenlagern oder geräumten öffentlichen Gebäuden sowie in Privatquartieren untergebracht, arbeiteten von der Schweiz bis nach Holland an dem Projekt.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren hart, vor allem da zusätzlich zu dem üblichen 10- bis 12-Stundentag auch noch Wochenend- und Feiertagsschichten kamen, Urlaub kaum gewährt und ausreichende Freizeitmöglichkeiten nicht gegeben wurden. Harte Strafen für Bummeleien oder Blaumachen führten zu einer strengen Disziplin auch für die zivilen Arbeiter, aber auch die Verleihung von Orden sollten die Motivation der Arbeiter verbessern. Ein weiteres tat auch der Fakt, dass den Westwallarbeitern überdurchschnittlich hohe Löhne gezahlt wurden.

Generell kann von einer Militarisierung des Arbeitseinsatzes gesprochen werden. Die Arbeiter waren in Barackenlagern kaserniert, aber auch in zivilen Wohnungen einquartiert, was in den betroffenen Regionen häufig zu Schwierigkeiten zwischen der Zivilbevölkerung und den Arbeitern führte. Spezielle Polizei-, Wehrmacht- und SS-Streifen sollten die Disziplin aufrechterhalten, Auffällige wurden in speziellen Polizei-Sonderlagern arrestiert.

Auf der anderen Seite brachte der Bau der Anlagen aber auch Arbeitsmöglichkeiten für die strukturschwache Region und für Baufirmen, nicht nur aus der Pfalz. Die Propaganda bezeichnete die Baumaßnahmen als gigantisches Arbeitsbeschaffungsprogramm. Andererseits wurde viel Beton, Eisen und Stahl verbaut, die beim privaten Wohnungsbau dann fehlten.